Des générations de manufacturiers à Pussay

Les métiers de la laine sont attestés dans les registres paroissiaux et les actes notariés, à Pussay et dans toute la région environnante, dès le début du XVIIe siècle, mais ils existaient bien avant. Lors des états généraux de 1588, les cahiers de doléances du tiers état du bailliage d’Etampes parlent de ces métiers[i]. Au chapitre des marchandises, le tiers état revendique, déjà à cette époque, la liberté du commerce, mais il veut voir interdit aux fabricants ou commerçants de draps ou ouvrages de laine de mêler de la bourre à leurs articles, sous peine de punition corporelle et confiscation de marchandises. Et il veut que « le métier de faire chausses d’estame appelé tricoterie soit aboli et défendu d’autant qu’il affainéantit le peuple qui ne veut plus servir ni faire autre chose, même que ledit métier préjudicie à la facture des draps et ouvrages de laine y étant employée la meilleure et plus fine étoffe de laine ». Les tricoteurs, tricoteuses, marchands d’ouvrages en laine sont déjà nombreux dans toute cette partie de la Beauce où les troupeaux de moutons sont nécessaires à la culture.

Ces métiers ne vont cesser de se développer pendant tout le XVIIe siècle. D’ailleurs, les contrats d’apprentissage se multiplient, surtout dans la seconde moitié du siècle, preuve que cette activité a de l’avenir. Dès le début du XVIIIe siècle des professions spécifiques voient le jour : ouvriers en laine, fouleurs de bas, apprêteurs de bas, bonnetiers, marchands de bas. Ces derniers circulent et vont bien souvent livrer eux-mêmes à leurs clients les produits manufacturés, et ils apprennent vite. Au début du siècle, ils ne s’aventurent pas très loin, Versailles et Paris sont proches et rassemblent beaucoup de clients potentiels, mais à la fin du siècle ils livrent dans tout le nord de la France. Un début de libéralisation du commerce en ce XVIIIe siècle favorise l’esprit d’entreprise. Un désir et une volonté de s’élever dans l’échelle sociale se manifestent. Des relations commerciales, mais aussi matrimoniales, se tissent entre les villages situés sur un axe allant d’Angerville à Dourdan, axe le long duquel se trouve Pussay au cœur de cette confection de bas et chaussons de laine. Claude-François Boncerf qui visite cette région bien avant 1788, précise que « ce commerce est encore plus étendu et plus actif à Pussay, Mérouville, Intréville et Oysonville… »[ii]. Il n’est donc pas étonnant qu’un jeune homme de 19 ans, originaire d’Auneau, vienne s’installer à Pussay en 1766, pour y implanter un atelier de bonneterie qui, avec le temps, va prendre de l’ampleur.

[i] ADE – B1542

[ii] Claude-François Boncerf, médecin consultant et conseiller ordinaire du roi pour le bailliage de la ville, dans ses « Observations et réflexions topographiques et médicales d’une partie du Hurepoix, du Gâtinois et d’une partie de l’Orléanois et du pays chartrain »

La manufacture Dujoncquoy

A l’époque, il existe plusieurs marchands bonnetiers, plusieurs apprêteurs et fouleurs qui travaillent chez eux et de très nombreuses tricoteuses éparpillées dans toute la campagne environnante, mais il y a encore peu de marchands fabricants capables de concentrer ces divers métiers en ateliers, d’acheter la laine, de produire et vendre les ouvrages tricotés. Pierre-Paul Dujoncquoy se lance en 1766 dans cette aventure et l’on peut imaginer qu’il y fonde un atelier semblable à celui décrit par Diderot et d’Alembert dans leur encyclopédie.

Planche de l’encyclopédie Diderot et d’Alembert. A gauche, le fouleur ; à droite, les apprêteurs, l’un tond les ouvrages tricotés à l’aide d’un ciseau à tondre, le second les drape à l’aide de broches doubles. Au fond, suspendues ou entassées à côté de la chaudière, les formes à bas garnies ou vides.

Portrait succinct de Pierre-Paul Dujoncquoy

Pierre-Paul Dujoncquoy naît à Auneau (Eure-et-Loir) en 1747 où son père, Pierre, est aubergiste. Ce dernier a déjà deux garçons et une fille d’un précédent mariage quand il se remarie en 1735 avec Marie-Marguerite Masse, la mère de Pierre-Paul. Celui-ci a donc peu de chance de succéder à son père dans l’auberge. Par contre, des relations se sont nouées entre la famille Rousseau, marchands-épiciers à Auneau, et la famille Bertrand, marchands-bonnetiers à Pussay. Pierre-Paul n’est pas non plus sans ignorer le commerce de bonneterie qui se fait à Pussay et aux environs. Il pressent qu’il y a là un avenir pour lui et s’installe à Pussay en 1766. En 1773, il épouse Marie-Louise Rousseau. Leur contrat de mariage est passé le même jour, 26 juillet, chez Me Sasset, notaire à Auneau. Il prévoit une communauté de biens entre eux selon la coutume d’Etampes. Le futur apporte 3 000 livres en deniers, meubles, effets provenant de la succession de ses père et mère et 3 000 livres en fonds d’héritages immeubles. La future apporte 6 000 livres qu’elle a reçues de ses père et mère. Le douaire est de 3 000 livres réduit de moitié s’il survient des enfants vivants du mariage.

Quelques anecdotes complètent le portrait succinct que nous avons de Pierre-Paul et montrent l’importance que le personnage a prise à Pussay. La crise monétaire qui se produit dès le début de la Révolution occasionne l’émission de billets de confiance, ou billets patriotiques, en attendant que de petites coupures d’assignats soient créées : billets de 40, 20, 10 et même 5 sols. Ces billets sont émis par des caisses patriotiques, fondées le plus souvent par des municipalités, mais aussi par des particuliers ou des sociétés. C’est le cas de la « Caisse patriotique » établie à Angerville et créée par une société de fabricants, au nombre desquels se trouvent les Dujoncquoy, mais aussi les Buret et Boureau. Ces caisses créaient ainsi l’instrument nécessaire aux échanges. Les premières émissions remontent à 1790; elles se multiplient en 1791, et surtout en 1792, la garantie des notables assurant confiance et succès. Cependant, des contrefaçons s’étant produites, seules les municipalités purent émettre des billets après le décret du 28 mars 1792.

Billet patriotique garanti par la signature de Pierre-Paul Dujoncquoy, fabricant de bas et maire de Pussay (Société Historique et Archéologique Sud-Essonne)

Par ailleurs, au cours de cette époque troublée, les routes sont envahies de voleurs et brigands de toutes sortes, mais aussi de mendiants, même si ce sont parfois les mêmes qui volent et assassinent poussés à la dernière extrémité par la faim. Ainsi, le 16 novembre 1791, un mendiant avec une femme et six enfants, entre chez le sieur Dujoncquoy, « négociant » âgé de 43 ans, pour lui demander la charité. Ce dernier leur donne cinq liards, mais le mendiant lui fait remarquer qu’il y a six enfants car sa femme en porte un dans le dos. Le sieur Dujoncquoy ajoute donc un liard, mais le mendiant reste un instant et lui dit qu’il a des ouvriers qui sont bien insolents. Le sieur Dujoncquoy lui demande alors si ses ouvriers lui ont dit quelque chose. Le mendiant lui répond qu’hier quatre de ses camarades « ont été assassinés par vos ouvriers » et qu’après-demain cinquante de ses camarades reviendront pour « assassiner le maître et les compagnons ». Sur ce le sieur Dujoncquoy le fait arrêter par ses ouvriers et s’adresse à la municipalité qui vient sur le champ l’interroger. Toute la scène s’est déroulée sous le regard témoin de François Sonnet, âgé de 27 ans et ouvrier en bas chez Pierre-Paul Dujoncquoy, lequel ajoute que « le quidam étant à la porte de la boutique, l’a menacé que sous deux jours lui et ses camarades s’en repentiraient et qu’il viendrait cinquante pour assassiner les ouvriers ».

Le mendiant comparaît chez le juge de paix du canton d’Angerville et se défend d’avoir voulu insulter le sieur Dujoncquoy. En fait le terme « assassiner » est excessif, il veut souvent dire à l’époque que les gens ont été frappés et laissés plus morts que vifs. En l’occurrence, le mendiant qui se nomme Jacques Pierre Richard et se dit tisserand avait rencontré la veille entre le château d’Arnouville et Pussay quatre hommes qui avaient eu une dispute avec les ouvriers de Pierre-Paul Dujoncquoy et qui lui avaient dit que s’ils pouvaient avoir leur revanche ils le feraient. Le juge de paix ordonne de le conduire à la maison d’arrêt du tribunal du district d’Etampes pour y être détenu pendant un mois pour correction des propos par lui tenus. En attendant d’y être conduit, il est gardé à la prison d’Angerville d’où il s’évade, la maison d’arrêt d’Angerville étant une simple pièce munie d’une porte et d’une fenêtre d’où il est visiblement très facile de s’échapper. Cette relation montre que Pierre-Paul Dujoncquoy emploie déjà des ouvriers fixes à l’époque et qu’il possède une boutique.

En 1793, Pierre-Paul est un notable à Pussay et à ce titre, les registres d’Etat civil nous apprennent qu’il a été élu maire le 20 brumaire an II (10 novembre 1793). Il l’est encore le 16 fructidor an VIII (3 septembre 1800).

Marchand-fabricant et exploitant agricole

Depuis 1766, Pierre-Paul Dujoncquoy n’a cessé de faire fructifier ce qui est devenu une « manufacture ». Quand il décède le 28 nivôse an X (18 janvier 1802), sa veuve poursuit son exploitation. Elle fait procéder à l’inventaire de leur communauté le 29 avril 1806, inventaire dont le montant total s’élève à 114 395 francs[1]. Si la fabrication de bas est son activité principale, la famille tire également ses revenus de l’agriculture : 15 hectares ensemencés en froment, labourés à quatre façons selon les nouvelles méthodes de culture, 3 hectares en seigle, un hectare en sainfoin et 8,5 hectares en avoine, soit 27,5 hectares. Il est donc possible d’évaluer la superficie totale de leurs terres à environ 40 hectares, puisque la jachère est encore pratiquée à l’époque et qu’environ un tiers de cette superficie y est consacrée.

[1] ADE – 2E34/171

Pour ce faire, la famille dispose de deux charrues, un rouleau et sept herses, de cinq chevaux équipés de tous les éléments pour le labour estimés à 1 625 francs et de plusieurs voitures à usage multiples estimées à 840 francs : voiture de roulage, voiture à ridelles, grande voiture, tombereau, trois petites voitures carrioles et un chariot destiné à conduire l’eau de savon dans les champs, cette eau qui provient du foulage et du feutrage des bas et autres objets manufacturés. Elle possède également sept vaches dont une avec son veau, soit 566 francs. Les greniers de la ferme contiennent des grains estimés à 7 744 francs.

Mais l’activité essentielle consiste en la fabrication de bas et chaussons. L’inventaire mentionne :

- 7 800 kg de laines de diverses provenances et qualités pour un montant de 16 550 francs. La plus grande partie de ces laines provient d’Italie pour 3 300 kg et d’Orléans pour 1 022 kg. Le reste consiste en laine de Berry ou de Ségovie et seulement 190 kg sont achetés à Etampes. Le prix du kilo de laine varie de 1,50 franc pour l’une des laines d’Italie à 6 francs pour la laine de Ségovie.

- Les matières nécessaires au blanchiment et feutrage, tels que soufre, savon blanc et rouge, barils d’huile ; le matériel servant à la fabrication des bas : cardes, « fouloires », chaudière destinée à la teinture ; le matériel d’enformage (5 916 formes à chaussons, grandes et petites, 1 248 formes à bas pour femmes, hommes, enfants, fillettes, 96 formes à gants pour femmes) et celui des apprêteurs, ciseaux à tondre, broches à draper ; les comptoirs et rayonnages dans les magasins et boutiques, etc. soit au total 4 121 francs.

- Au moment où l’inventaire est fait, il existe dans la fabrique des paires de chaussons, de bas, de mitaines, moufles et gants à divers stades de la fabrication : en laine, en gras, en foule, soufré, teint, et de diverses qualités et couleurs : Ségovie, Berry, fin, commun, etc. qui occupent 64 lignes d’inventaire. Il s’y trouve 68 douzaines de paires de chaussons pour hommes, femmes pour un montant de 651 francs, 188 douzaines de mitaines, gants, moufles pour 1 412 francs et surtout 4 941 douzaines de bas hommes, femmes, enfants pour un montant de 30 515 francs, la douzaine de bas allant selon son stade de fabrication et sa qualité de 4,30 francs à 21,25 francs.

Les dettes actives se montent à 34 636 francs et sont constituées par les créances de 25 marchands de bas de Paris pour plus de la moitié, soit 18 747 francs, et de 17 marchands de bas de Dieppe, Bolbec, Beauvais, Amiens, Rouen, Montdidier, Yvetot, Gonesse, Dourdan, Janville et Vallery dans l’Yonne, pour 13 769 francs.

Les dettes passives s’élèvent à 12 188 francs et sont essentiellement constituées, pour 10 976 francs, par des achats passés à plusieurs marchands de laine, dont le plus important se trouve à Lyon, ce qui est normal puisqu’en 1806 la majeure partie de leurs laines proviennent d’Italie, d’Orléans et dans une moindre mesure d’Espagne et du Berry ; ils écoulent essentiellement leurs produits à Paris, tout le long de la Seine et au nord de celle-ci.

Marie-Louise possède également 5 737 francs en espèces, si bien que l’inventaire se monte à un actif de 114 395 francs pour des dettes de 12 183 francs. En dehors de la maison d’habitation proprement dite, les bâtiments comprennent un local pour les apprêteurs, un autre pour les cardeurs, plusieurs magasins et une boutique. Dans l’une des caves, se trouvent 221 bouteilles de vin de Loire, essentiellement, et d’eau de vie, ainsi que trois poinçons de vin de Saint-Denis[1] vieux et quatre de même vin nouveau, estimés ensemble à 533 francs. Dans la maison d’habitation, une pièce située au rez-de-chaussée est dite « La classe ». Nous verrons plus loin que les Dujoncquoy ont en usage de donner une institutrice particulière à leurs filles et de la loger.

[1] Saint-Denis-sur-Loire (Loir-et-Cher) certainement

A travers les enquêtes demandées par Napoléon sur les manufactures de l’empire, nous savons qu’en 1812, la fabrique est tenue par la veuve Dujoncquoy, qu’elle emploie 400 ouvriers, dont beaucoup en dehors des ateliers qui restent très petits, qu’elle est spécialisée dans la bonneterie de laine et que la fabrique a augmenté son activité depuis 10 ans.

Etat nominatif des principaux fabricants de l’arrondissement d’Etampes en 1812 (ADY – 15M3)

Jean-Pierre et Charles-Alexandre, les fils de Pierre-Paul

Les neuf premiers enfants de Pierre-Paul et Marie-Louise sont des filles. Il faut attendre la dixième naissance pour voir naître un garçon, Jean-Pierre, le 3 janvier 1785. Charles-Alexandre quant à lui naît le 24 mars 1789. Ils ont donc 17 et 13 ans quand leur père décède en 1802, laissant sa veuve continuer l’exploitation

Jean-Pierre à Mérouville

Lorsqu’il se marie le 16 juillet 1807 à Auneau avec Marie-Louise Rosalie Rousseau, Jean-Pierre a 22 ans et il est déjà fabricant de bas. Marie-Louise Rosalie en a quant à elle 18, étant née à Auneau le 28 octobre 1789. Son père, Jean-Baptiste, est marchand drapier à Auneau et sa mère est Marie-Louise Julie Bertrand. Nous retrouvons là des familles déjà connues. Le mariage est célébré en présence de Louis-Eutrope Guenée, beau-frère de l’époux, fabricant de bas à Oysonville, âgé de 32 ans, et de Louis-Lubin Bertrand, oncle maternel, fabricant de bas à Angerville, âgé de 45 ans.

Si Jean-Pierre est fabricant de bas à Pussay en 1807, il ne tarde cependant pas à s’installer à Mérouville, commune connue pour son commerce de bas. Il est d’ailleurs possible que Jean-Pierre et Marie-Louise soient venus s’y établir très peu de temps après leur mariage, puisque Jean-Pierre est nommé maire de la commune dès mai 1808. Il le restera jusqu’en janvier 1818. Pourquoi part-il de Pussay pour aller à Mérouville ? La question se pose, mais la réponse n’est pas connue. Cependant, Mérouville n’est éloigné de Pussay que d’une dizaine de kilomètres, sa mère est fort capable de diriger seule l’entreprise d’autant que son frère Charles-Alexandre, âgé de 19 ans, la seconde. Ce dernier ne manque d’ailleurs pas d’être présent à la naissance à Mérouville des trois premières filles du couple. Louise-Alphonsine naît le 4 décembre 1809 mais décède le 1er avril 1812. Entre temps, Louise Hyacinthe Alexandrine est née le 23 décembre 1811 et déclarée par son père, en présence de Charles-Alexandre Dujoncquoy et de Louis-Eutrope Guenée tous deux fabricants de bas, l’un à Pussay, l’autre à Oysonville, oncles de l’enfant et de Rose Hyacinthe Rousseau tante de l’enfant. Louise-Clémentine naît le 16 avril 1814. Un garçon, Emile, naît 13 ans plus tard, le 10 septembre 1827 à Pussay, où ses parents demeurent et où Jean-Pierre est fabricant de bas. Cet enfant décède 8 ans plus tard, le 1er juillet 1836. Son décès assombrit probablement la vie de ses parents, car peu après ils vont vendre leurs biens à Pussay et partir à Orléans.

Charles-Alexandre, un innovateur

Charles-Alexandre se marie le 22 octobre 1813 à Jouy-en-Pithiverais (Loiret), avec Marie-Joséphine Potheau. Il est alors fabricant de bas, âgé de 24 ans et domicilié à Pussay. Marie-Joséphine est née à Jouy le 1er frimaire an IV (22 novembre 1795) de Charles, cultivateur âgé de 49 ans, et de Marie-Magdeleine Froc. Contrairement à Jean-Pierre et Marie-Louise Rosalie, le couple donne naissance à cinq garçons : Charles-Alexandre le 6 janvier 1815, Paul-Amable le 3 mars 1817, Louis-Charles-François le 16 avril 1820, Louis-Eugène-Alexandre le 7 novembre 1825, qui décède le 21 septembre 1826, Joseph-Alexandre le 14 avril 1830 qui décède à 18 ans le 22 septembre 1848 à Sainte-Mesme. La naissance de ces cinq garçons explique peut-être en partie que ce soit Charles-Alexandre qui ait pris les rênes de la fabrique, puisque Jean-Pierre a eu trois filles et un garçon décédé jeune. Mais il semble aussi que Charles-Alexandre soit entreprenant.

Dans un mémoire de 1867[1], les petits-fils de Pierre-Paul précisent que « ce fut lui qui, cherchant un genre de chaussures économiques propres à être mises dans des sabots, inventa le chausson drapé. Il appliqua au chausson tricoté les apprêts que subit le drap et dota ainsi son pays d’un des articles les plus utiles aux populations rurales. Le succès de cette heureuse innovation lui donna bientôt de nombreux imitateurs et Pussay devint le centre d’une industrie qui compte aujourd’hui treize fabricants et qui produit annuellement pour deux à trois millions de francs ».

En 1813, après avoir secondé sa mère devenue aveugle, Charles-Alexandre reste seul chargé de la direction de la fabrique. Marie-Louise lui loue effectivement la maison où est établie sa fabrique de bas, avec le grand jardin, la cour, grange et un petit corps de ferme acquis de la dame Ribaudière, ainsi que 18 hectares de terre. Le petit corps de ferme n’est autre que l’ancienne ferme dépendant du château. Parmi les sept bâtiments qui constituent la fabrique, elle se réserve les quatre pièces du rez-de-chaussée de la principale habitation de la fabrique, deux petites chambres à coucher, un petit magasin, la chambre en mansarde au premier, les caves sous la principale habitation, la petite cour derrière et le droit d’occuper les grands magasins au-dessus des pièces du rez-de-chaussée qu’elle occupe. Elle se réserve également la maison, écurie, grenier, poulailler et petites granges de la ferme, plus la moitié du grand jardin du côté de l’ancien bois. Charles-Alexandre devra, quant à lui, habiter les bâtiments et les pourvoir de marchandises pour servir à la fabrique et de bestiaux pour cultiver les terres. Il devra entretenir et réparer les bâtiments, fournir un état des terres dans la septième année du bail, payer toutes les contributions financières, fournir à sa mère deux voitures de fumier de la première levée à mettre dans sa moitié de jardin, entretenir le puits commun et enfin lui payer un loyer annuel de 1 410 francs pour les bâtiments et 810 francs pour les terres[2]. N’oublions pas qu’à l’époque, Marie-Louise ne signe pas les actes notariés pour « cause de cécité ». Voilà donc, malgré son infirmité, une maîtresse femme qui sait parfaitement gérer ses affaires.

[1] Extrait de « Mémoire sur les établissements de MM. A. Dujoncquoy & Fils à Pussay et à Ville-Lebrun (Seine-et-Oise) et spécialement sur les institutions de bienfaisance fondées en faveur de leurs ouvriers – janvier 1867 », BNF, dossier VP-2254.

[2] Minutes du notaire Marin Claude Billette à Sainville, ADEL – 2E45/333

Les deux frères s’associent

A peine quatre ans plus tard, le 22 avril 1817, Jean-Pierre et Charles-Alexandre, tous deux fabricants de bas, le premier à Mérouville, le second à Pussay, s’associent sous la raison sociale « Dujoncquoy Frères » pour le commerce de bas de laine dans les bâtiments appartenant à leur mère et précédemment loués à Charles-Alexandre en 1813. Ils s’associent également pour exploiter les 18 hectares de terre. La société est contractée pour 15 ans. Alexandre y prend part pour 3/5e et Jean-Pierre pour 2/5e. En conséquence, ils partageront les bénéfices et supporteront les pertes dans les mêmes proportions. Le capital de la Société est fixé à 100 000 francs. Les associés auront indistinctement la signature sous le nom « Dujoncquoy Frères ». Les bénéfices seront laissés dans la Société pour l’accroissement de ses affaires, il en sera retiré chaque année 3 000 francs par Alexandre et 2 000 francs par Jean-Pierre représentant l’intérêt de la mise de chacun d’eux à 5 %.

Charles-Alexandre jouira pour son compte particulier, du moulin à eau, petite ferme et terres en dépendant situés à Noisement, commune de Boissy-la-Rivière, qu’il a loué au sieur Marcille de Monnerville, pour y établir dès 1817 la première filature de laine cardée de la contrée. Il en fera cependant effectuer les réparations sur le compte de la Société et cette dernière ne pourra faire filer ses laines dans une autre filature. Les sociétaires se réservent cependant le droit de faire filer à la main comme actuellement, si le débit de la filature n’est pas avantageux[1]. La filature vient tout juste d’être établie et elle est dirigée par Charles-Eugène Cauchois, contremaître de Charles-Alexandre. Elle a occupé jusqu’à 90 ouvriers, mais en 1826, elle n’en fait travailler que 60, six à sept mois par an. On y file 30 000 kilo de laine, « on en filerait 50 000 si les fabricants pour lesquels on travaille fournissaient assez de laines pour l’occuper toute l’année ; les ouvriers travaillent aux cultures et à la moisson dans l’été »[2]. La filature de Pussay appartient quant à elle à Charles-Alexandre, elle est mise en action par un manège horizontal occupant cinq mulets. Elle emploie 4 ouvriers et 20 enfants, femmes et vieillards pour rattacher les fils et dévider[3]. On y file 15 000 kilo de laine par an. En 1840, le manège sera entraîné par six chevaux.

[1] Minutes du notaire Marin Claude Billette à Sainville, 2E45/337

[2] Rapports adressés par le sous-préfet d’Etampes au préfet en 1826, ADY – 15M7

[3] Le rattacheur, rôle généralement confié à des enfants, renouait les fils qui se cassaient au cours de tissage.

Moulin et filature de Noisement à Boissy-la-Rivière. Moulin à farine jusqu’en 1817, il se transforme en filature à laine pendant 15 ans durant lesquels un bail est consenti à Charles Alexandre Dujoncquoy. La filature se déplace ensuite à Bierville (collection Jean-Pierre Morizot)

.

Filature de Boissy-la-Rivière selon l’état de 1826 (ADY – 15M7)

Le 13 juin 1821, Marie-Louise Rousseau vend à Jean-Pierre et Charles-Alexandre, pour le compte de la société établie entre eux, la petite ferme située rue du Jeu de Paume à Pussay, l’ancienne ferme du château, la maison dite « de la Fabrique », les grandes cours et jardins séparés de la fabrique par la rue « servant de Jeu de Paume » et ceux situés en face avec les pièces de terre ayant autrefois appartenu aux Languedoue, seigneurs de Pussay, moyennant 28 000 francs, que les acquéreurs s’obligent à lui payer en espèces d’argent et d’or dans le délai de quatre ans à partir du 1er novembre 1824, à raison d’un quart par année, sans intérêt. Les acquéreurs devaient employer à ces paiements des fonds de leur Société. Deux quittances des 14 mai 1827 et 21 septembre 1829 soldent le paiement. Elle conserve la jouissance des pièces qu’elle occupait déjà[1].

Pour réaliser cette vente, elle avait obtenu les « plein consentement et adhésion » de ses enfants encore vivants, la plupart des filles ayant épousé des marchands fabricants de bas ou autres :

- Marie-Louise Françoise, épouse de Louis-Eutrope Guenée marchand fabricant de bas à Oysonville,

- Thérèse Euphrasie, épouse séparée de biens de Charles-Henry Boyard. Ce dernier, fils d’un marchand de bas d’Etampes, s’était installé fabricant à Pussay en 1796, également à l’âge de 19 ans. Il avait épousé Thérèse, le 11 fructidor an VI (28 août 1798)

- Marie-Rosalie, épouse de Jacques François Félix Darblay marchand de laine et mégissier à Etampes,

- Louis Paul Bertrand, négociant à Orléans,

- Marie-Sophie, épouse François de Sales Bazin, marchand de bonneterie à Méry-sur-Seine (Aube). Les liens avec l’Aube étaient déjà avérés.

- Marie-Victoire, épouse de Baptiste Gabriel Fouquet marchand grainetier à Orléans,

- Louise-Aimable, épouse de Pierre Alexis Michau carrier à Paris

- Henriette épouse Henry Mellotée marchand de farine à Orléans

- Gabriel Lebœuf marchand bonnetier à Paris, comme père et tuteur de Pierre Alphonse, sa mère Victoire Julie étant décédée.

Les bâtiments et l’organisation du travail

La description très détaillée que donne le notaire des bâtiments permet de savoir que la maison dite « de la Fabrique » est constituée de sept bâtiments et d’une grande cour avec deux portes cochères. L’un d’eux comprend une pièce pour les teintures dans laquelle est un puits et au 1er étage deux grands magasins. Le rez-de-chaussée d’un autre bâtiment consiste en deux pièces servant d’étuve et d’enformage, le 1er étage est divisé en boutiques pour l’apprêt des marchandises fabriquées. Dans un autre petit bâtiment se trouve la foulerie. Les premiers étages de deux autres bâtiments sont dédiés à des magasins. Il existe aussi une écurie et des étables. Quant à la cour, elle abrite un poulailler, un toit à porcs, une volière et une étuve pour le soufre.

A peine trois ans plus tard, le 29 janvier 1824, Jean-Pierre et Charles-Alexandre décident de dissoudre la Société qui existe entre eux et de procéder aux partages de leurs biens, dans la proportion de l’intérêt que chacun a pris dans la Société[2]. Jean-Pierre reçoit la maison dite « de la Fabrique » et une pièce de terre d’un hectare et demi en culture. Charles-Alexandre se voit attribuer la grande cour et jardin attenant au Jeu de Paume, face à la maison de la fabrique, clos de murs, plantés d’arbres fruitiers en plein vent, à basses et hautes tiges et qui contient une grange de trois espaces et un corps de bâtiment nouvellement construit par les deux frères avec les fonds de la Société. Il recueille également les pièces de terre situées en face. Certaines dispositions sont prises pour que Charles-Alexandre puissent disposer de certains équipements qui se trouvent dans la maison de la fabrique jusqu’au 1er octobre 1825. Marie-Louise, leur mère, y conserve également ses appartements.

[1] Minutes du notaire Pierre Clément à Angerville, 2E46/122

[2] Minutes du notaire Pierre Clément à Angerville, 2E46/130

En 1840, l’établissement « Dujoncquoy Fils » emploie 40 ouvriers en ateliers et, dans son rapport au préfet, le sous-préfet remarque la prospérité de l’entreprise : « Dans les manufactures de bas tricotés qui font toutes des progrès, le nombre des machines pour la confection des bonnets, bas et chaussettes drapés, augmente tous les jours et améliore beaucoup le travail… Les maisons Dujoncquoy, Boyard font pour 300 à 400 000 francs d’affaires par an ; et si je suis bien informé, tous frais faits, leur nourriture et entretien particulier déduits, ils ont annuellement 5 ou 6 000 francs à mettre de côté »[1]. Leurs affaires ne sont donc pas négligeables.

Le testament de Marie-Louise Rousseau

En 1830, Marie-Louise est âgée de 73 ans ; après une vie bien chargée, elle éprouve le besoin de faire venir son notaire pour lui dicter son testament. Le 4 février, Me Ferdinand-Louis Trefouel, notaire à Angerville, se présente à son domicile pour recueillir ses dernières volontés en présence de quatre témoins : Jean-Baptiste Delanoue, propriétaire et maire de Pussay, Charles Séjourné cultivateur, Jacques-Vincent Buret fabricant de bas et Louis-Alexandre Chaudé ancien fabricant de bas et propriétaire, tous demeurant à Pussay[1]. Son testament illustre parfaitement ses préoccupations et ses craintes et rend compte de sa force de caractère ; il commence ainsi :

« Mes enfants ou la descendance d’eux sont mes seuls héritiers. Je ne viens pas troubler l’ordre de ma succession, au contraire, ce qui m’occupe continuellement, c’est que je voudrais qu’après ma mort il régnât entre mesdits enfants une parfaite égalité et qu’aucune discussion d’intérêts ne vînt les désunir. Mes jours seraient empoisonnés d’amertume et abreuvé de douleur si je prévoyais que mes enfants puissent se diviser à l’occasion de ma succession.

C’est guidée et inspirée par ces sentiments et sous les auspices de l’équité que j’ai fait mes dispositions testamentaires comme on va le voir ci-après.

Je déclare que les seuls biens immeubles que je possède consistent dans ceux dont voici la désignation ». Suivent 88 articles pour un total de terres labourables de 18,46 hectares répartis en 88 pièces.

Ses héritiers sont les mêmes que lors de la vente de 1821 hormis qu’entretemps sa fille Marie-Louise Françoise, épouse de Louis-Eutrope Guenée, est décédée le 3 février 1823 et qu’elle laisse cette part aux deux enfants mineurs issus du mariage. Avec une aussi nombreuse famille, les problèmes de succession ne sont effectivement pas simples et elle a avant tout le souci de ne léser aucun de ses enfants. Elle fait donc onze lots égaux en valeur qu’elle répartit entre eux, en précisant que si « un ou plusieurs d’entre eux venaient à critiquer le présent testament, sous quelque prétexte et sur quelques motifs que ce soit », elle le priverait de sa part qui reviendrait aux autres. Voilà qui est dit. Marie-Louise est ferme et déterminée, mais attentionnée aussi, car elle précise certains points auxquels elle est visiblement très attachée :

« Je déclare ici que j’ai accordé verbalement à Madame Boyard le droit de faire faire telle construction que bon lui semblerait sur la pièce de terre que je viens de lui léguer ; en conséquence je veux qu’après ma mort on ne puisse lui faire aucune difficulté ni éprouver la moindre contrariété relativement aux constructions qu’elle aurait pu faire élever ».

Elle lègue en outre à Madame Fouquet, dont le lot est de moindre valeur que les autres, une rente annuelle, viagère et alimentaire de 300 francs, rente qui aura cours à son profit aussitôt après le décès de sa mère et pour ce faire, elle a l’intention de placer, le plus tôt qu’il lui sera possible par hypothèque, un capital de 6 000 francs avec stipulation qu’il ne pourra être remboursé qu’après le décès de Madame Fouquet.

« Je veux qu’il soit libre à M. Boyard de prendre moyennant l’estimation qui sera contenue en l’inventaire, tous les couverts d’argent marqués à son chiffre qui dépendront de ma succession.

Dans le cas où à mon décès, il me resterait encore dans mes petits-enfants des filleuls et filleules à marier, j’entends qu’il leur soit donné à chacun, à titre de cadeau de noces, une somme de deux cents francs prélevée sur ma succession.

Elle lègue aux pauvres de Pussay une somme de 250 francs une fois payée et ajoute « Je désire que cinquante francs leur soient distribués aussitôt mon décès et les deux cents francs restants dans les deux années qui le suivront. Je ne veux pas qu’une autorité quelconque s’immisce dans cette distribution que je confie à mon fils aîné et à Alexandre : ils la feront à qui et comme bon leur semblera sans être tenus d’en rendre compte à qui que ce soit ». Elle lègue aussi 200 francs à la fille qui est à son service et elle termine en déclarant « que la justice la plus grande a présidé à toutes mes dispositions dernières ; j’espère qu’elles seront fidèlement et religieusement observées par mes héritiers ; mais si, contre mon attente, un ou plusieurs d’entre eux venaient à critiquer le présent testament, sous quelque prétexte et sur quelques motifs que ce soit, j’entends et je veux priver de la portion disponible celui ou ceux qui élèveraient la moindre difficulté ; et dans ce cas, cette portion accroîtrait et viendrait augmenter les droits de mes autres successibles qui exécuteraient de bonne foi mes volontés ».

Marie-Louise décède peu après le 16 avril 1830, à 7h30 du matin, dans sa demeure, deux jours après la naissance de son petit-fils Joseph-Alexandre né le 14 avril à 11h du matin. Les témoins sont ses deux fils, Jean-Pierre et Charles-Alexandre.

[1] Minutes du notaire Ferdinand-Louis Trefouel, à Angerville, 2E46/154

L’installation de Charles-Alexandre à Ville-Lebrun

Le 16 septembre 1833, Charles-Alexandre achète l’usine de Ville-Lebrun à Sainte-Mesme près de Dourdan, pour y créer une fabrique de bas de laine, ainsi que 10 hectares autour de l’usine, pour un montant de 63 000 francs payable en une seule fois dans un délai de trois ans à partir du 1er avril 1834 à un taux d’intérêt de 5 % [1]. Le règlement sera honoré dès le 15 janvier 1838, après un premier versement de 23 000 francs effectué le 18 avril 1837 et un second règlement de 40 000 francs effectué les 8 et 15 janvier 1838, plus les intérêts de 1 560 francs.

Le recensement de 1836 de Sainte-Mesme daté du 14 juillet, mentionne l’ensemble de la famille : Charles-Alexandre, sa femme, ainsi que leurs quatre fils Charles-Alexandre 21 ans, Paul-Amable 19 ans, Louis-Charles-François 16 ans et Joseph-Alexandre 5 ans. Sont également mentionnés au titre du ménage, Louis-Auguste Triomphant Pecqueux faiseur de bas et contremaître de 35 ans avec son fils de 11 ans, un faiseur de bas de 17 ans et deux domestiques. Il est probable que la famille se soit établie cette année-là à Sainte-Mesme, car le recensement de Pussay, daté du 11 juillet, les mentionne également hormis Paul-Amable qui n’habite déjà plus à Pussay. Jean-Pierre continue, de son côté, à diriger sa propre fabrique à Pussay.

Le travail des enfants

C’est dans le cadre de cette manufacture de Ville-Lebrun que Charles-Alexandre fils est amené à répondre en 1837 à l’enquête sur le travail des enfants. A l’époque les enfants sont reçus dans la fabrique entre 9 et 10 ans et perçoivent 50 centimes[2]. Ils sont traités « avec beaucoup de douceur ; s’ils sont coupables on leur inflige de petites amendes proportionnées à leur salaire et à la faute qu’ils ont commise. Ces amendes dépassent rarement 25 à 50 centimes ». La durée du travail, 12 heures par jour, est la même pour tous et « les veillées ne se prolongent que jusqu’à 9 heures ». De 10 à 13 ans, les filles et les garçons travaillent dans les mêmes ateliers, mais à 13 ans les sexes ne sont plus confondus. Les filles se livrent au dévidage des laines filées, à l’épluchage et au triage des laines en poil, les jeunes gens au tissage des bas ou au tondage de la bonneterie.

Charles-Alexandre Dujoncquoy fils précise que «ce n’est pas par économie que l’on occupe des enfants dans les filatures ; les adultes ne pourraient faire l’ouvrage des enfants ; parce qu’ils n’ont plus assez de vivacité, de souplesse, de délicatesse dans les membres. De même les enfants ne peuvent faire l’ouvrage des hommes, ouvrage qui demande de la force et de la vigueur ». Quant à l’instruction « elle est pour ainsi dire nulle : peu d’enfants savent lire, la cause en doit être attribuée à la misère des parents qui n’ont jamais envoyé leurs enfants aux écoles ; ils suivent seulement les instructions religieuses à l’époque de leur première communion ».

Au sujet de la moralité des enfants, il explique qu’ils « sont assez dociles et que le travail continuel les empêche de se livrer à aucun vice. Devenus plus grands ils sont tous à leur tâche et le besoin de gagner les attachent à leur ouvrage ; ils sont presque tous laborieux et peu débauchés. Quant aux filles, se trouvant éloignées du commerce des hommes, il n’arrive jamais de désordres dans l’intérieur de la fabrique. On peut donc dire que quoi qu’occupés dans une fabrique, ces ouvriers et ouvrières ont beaucoup plus de moralité que ceux de la plus part des villes »[3].

Ces enquêtes aboutiront à la loi de 1841 sur le travail des enfants, loi peu appliquée, tant à cause des patrons, que des familles qui se voient privées d’une source de revenus. Une nouvelle loi sera promulguée en 1848 qui n’aboutira pas en raison des événements. De nouvelles enquêtes auront lieu pour aboutir à une loi plus contraignante en 1874. Notons tout de même que l’établissement de Ville-Lebrun instaure un règlement en 1861, certes 20 ans après la première loi, mais 13 ans tout de même avant la seconde loi, règlement dans lequel il est stipulé : « Pour nous conformer à la loi sur les Enfants dans les manufactures et en assurer l’exécution, nous établissons le règlement suivant, auquel les ouvriers sont tenus de se conformer.

Article 1er. La nature de nos travaux ne nous permettant pas d’occuper nos ouvriers moins de douze heures par jour, aucun enfant ne sera reçu s’il n’a douze ans accomplis [l’âge anticipait sur la loi de 1874]. Pour se présenter, les enfants auront à se pourvoir auprès des Maires de leurs communes, d’un certificat indiquant leur âge et le degré d’instruction qu’ils ont reçus. S’ils sont admis à la fabrique, ce certificat sera changé contre un livret ». Certes, les enfants de 12 ans travaillaient encore 12 heures par jour, mais cet article du règlement anticipait sur l’âge de réception des enfants dans les manufactures par rapport à la loi de 1874 et il faut se replacer dans l’esprit et les conditions de l’époque.

[1] Minutes du notaire Emile Boivin à Dourdan, 2E35/173

[2] A titre de comparaison, en 1840, les salaires dans les fabriques de Pussay sont de 1,75 franc pour les hommes, 0,75 franc pour les femmes et 0,60 franc pour les enfants ; en 1844 à Fourmies (Nord) dans l’industrie de la laine, les fileurs gagnent 4,00 francs, les rattacheurs 1,00 franc, les ouvrières 0,70 franc, les mécaniciens 3,00 francs et les journaliers 1,50 franc

[3] ADY – 16M20

La succession assurée

Trois des fils de Charles-Alexandre se marient à quelques années d’intervalle :

- Charles-Alexandre fils épouse Constance Valentine Féau à Orléans le 15 mai 1837, dont le père est négociant manufacturier. Jean-Pierre Dujoncquoy fabricant de bonneterie de 52 ans son oncle paternel est l’un des témoins. Charles-Alexandre fils va s’occuper plus particulièrement de la fabrique de Pussay où il réside avec sa femme et ses quatre filles : Marie Constance Valentine née le 14 juillet 1840 qui épousera Pierre Marie Alexandre Jaquemet manufacturier né à Bordeaux le 14 février 1860 ; Julie Marie Pauline née le 28 avril 1842 qui épouse, le 31 août 1863, Auguste-Théophile Baillet, sous-chef du bureau de la correspondance de Napoléon au ministère de la maison de l’empereur et des beaux-arts à Paris ; Louise-Marie née le 16 novembre 1843 qui épouse Jean-Marie Paul Renard fabricant de couvertures à Orléans le 10 septembre 1866 ; Marie-Léonie née le 28 novembre 1846 qui décède le 14 juin 1858.

- Paul-Amable épouse Marie-Désirée Eudoxie Ripault le 10 juin 1843 à Orléans. Elle est âgée de 19 ans et vit chez son père propriétaire à Orléans, sa mère est décédée. Paul-Amable s’occupe dès l’origine avec son père de la fabrique de Ville-Lebrun où il demeure[1]. L’une de ses filles, Marie-Augustine Françoise née le 20 mai 1844, épousera Paul Bigot manufacturier à Ville-Lebrun le 4 juillet 1863. Nous voyons donc déjà se dessiner la future association Dujoncquoy-Jaquemet-Bigot.

- Louis-Charles François épouse Julie-Emilienne Varnier à Orléans le 18 mai 1847. Il est manufacturier à Pussay où il est domicilié et âgé de 27 ans. Elle est âgée de 19 ans et son père est négociant. Louis Charles François restera un certain temps à Pussay pour aider son frère Alexandre, mais rejoindra ensuite Ville-Lebrun entre 1856 et 1861.

Ces trois mariages sont significatifs des mœurs de l’époque. Les manufacturiers se marient entre eux d’une part ou avec des négociants dans la partie. Une exception à cette règle : le mariage de Julie Marie Pauline. Par ailleurs, les communes du sud de la Seine-et-Oise de l’époque sont particulièrement tournées vers Orléans où ces manufacturiers prennent invariablement leur retraite et où ils possèdent, en tant que « propriétaire » des maisons de campagne.

Leur train de vie transparaît dans les recensements de population. Charles-Alexandre fils et son épouse Constance Féau emploient dès 1851, une domestique et une cuisinière, ce qui n’est pas exceptionnel, mais surtout une institutrice pour l’instruction de leurs filles. Une pièce de l’habitation est dédiée à cet effet et l’institutrice est logée, comme nous l’avons vu plus haut. Plus tard en 1861, ils emploieront également un jardinier qu’ils logeront avec sa femme et leur fille. Leur fille aînée, Constance, embauchera de même une institutrice pour l’éducation de ses enfants, ainsi que deux domestiques. Ces emplois sont bien sûr les bienvenus pour la population, qu’elle soit locale ou venue de plus loin, sans compter les emplois encore plus nombreux que nécessite le travail dans la fabrique.

[1] L’histoire de la fabrique de Ville-Lebrun à Sainte-Mesme près de Dourdan n’est pas l’objet de ce texte. Les lecteurs intéressés pourront se reporter au livre de Joseph Guyot « Chronique d’une ancienne ville royale, Dourdan » ou « Histoire de Ville-Lebrun » par André Garriot et Jean-Luc Prêter, ou encore « Ville-Lebrun » par l’association historique et archéologique de Sainte-Mesme.

Implication dans la vie locale

Un autre aspect de leur personnalité perdure : leur investissement dans la vie locale. Pierre-Paul Dujoncquoy avait été maire de Pussay de 1793 jusque vraisemblablement 1802, année de son décès. Son fils, Jean-Pierre avait été maire de Mérouville tout d’abord, puis adjoint au maire de Pussay ensuite. Jean-Pierre est fabricant de bas certes, mais c’est aussi un notable dans la commune et à ce titre il participe à la vie municipale. Le dimanche 28 septembre 1834, Louis Bertrand Gry, maire de Pussay, procède au tirage au sort de la moitié des membres du Conseil qui est de 6 sortants et de 6 restants. Le tirage au sort a désigné pour sortir MM. Gry, Thomas, Buret-Ossude, Deniseau, Buret-Langlois, et Ballot qui était démissionnaire. Il reste MM. Buret-Venard, Delanoue Jean-Baptiste, Delanoue Jean-Pierre fils, Duret, Savouré et Peltier. Le 12 octobre, il est procédé à l’élection de 6 nouveaux conseillers : tous sont domiciliés à Pussay et censitaires.

Jean-Pierre Delanoue proteste contre l’élection de M. Dujoncquoy aîné (Jean-Pierre) car le bureau a décidé à l’unanimité de lui attribuer 5 voix dont les bulletins ne portaient que le nom de Dujoncquoy ce qui pouvait prêter à confusion puisque Alexandre Dujoncquoy, son frère, avait obtenu une voix. Le 16 octobre, 20 électeurs renouvellent la protestation faite en séance par Jean Pierre Delanoue auprès du Conseil de préfecture. Dans sa lettre accompagnant la protestation, le maire écrit « que l’opération a été légalement faite dans ma conviction, vu que M. Dujoncquoy aîné n’est nommé que Dujoncquoy dans notre commune au lieu que M. Dujoncquoy Alexandre n’est connu que sur le nom Alexandre, le bureau l’ayant reconnu comme moi ». Cependant, le Conseil de préfecture annule le 24 octobre l’élection de M. Dujoncquoy aîné au motif qu’il y avait lieu d’annuler les 5 voix mal définies et que dès lors M. Dujoncquoy aîné n’avait pas la majorité requise de 29 voix. Une nouvelle élection est donc organisée le 22 février 1835 pour élire un conseiller. Cette fois, Jean-Pierre est largement élu et, le 13 mai 1835, il est nommé adjoint par arrêté du préfet. Il sera renouvelé dans ses fonctions par le préfet le 7 juillet 1837. Il est possible, et même probable, que Jean-Pierre ait été maire ou adjoint avant 1834, tout comme son père l’avait été avant lui, mais les éléments d’archives manquent pour le dire.

Après le départ de Jean-Pierre de la commune, Charles-Alexandre fils sera élu conseiller municipal jusqu’en 1860, mais bien qu’il soit élu dès le premier tour avec un maximum de voix, il ne sera jamais nommé maire par le préfet. Au contraire, Paul-Amable, autre fils de Charles-Alexandre père sera maire de Sainte-Mesme pendant de nombreuses années, puis conseiller général du canton de Dourdan.

Vente de la fabrique de Jean-Pierre

L’attraction orléanaise

Tout au long des années qui ont suivi la dissolution en 1824 de la société constituée entre les deux frères, Jean-Pierre est toujours présenté dans les actes officiels comme « fabricant de bas » ou « fabricant de bonneterie ». D’ailleurs, il possède bien une fabrique, différente de celle de Charles Alexandre, mais curieusement, les statistiques industrielles ne l’évoquent jamais, alors qu’elles citent toujours la fabrique « A. Dujoncquoy fils »[1]. Il faut donc croire que l’activité des deux fabriques est totalement dissociée et que celle de Charles-Alexandre a probablement pris le pas sur celle de Jean-Pierre. Comment ressentent-ils, sa femme et lui, la perte de leur fils Emile en 1836 ? N’ayant plus d’héritier à qui transmettre leur fabrique, décident-ils de prendre leur retraite, Jean-Pierre n’a pourtant que 54 ans ? Difficile de répondre. Nous ne savons pas ce qui pousse Jean-Pierre et sa femme à vendre l’ensemble de leurs biens en 1839.

Toujours est-il que le 19 octobre 1839, ils vendent à Eugène Philbert Forteau, fabricant de bas demeurant à Paris, et Louis Bertrand Gry, fabricant de bas à Pussay, la maison dite « de la Fabrique » avec toutes les marchandises fabriquées ou non et la clientèle du fonds de commerce, et toutes les alcôves, boiseries, cloisons qui se trouvent dans les bâtiments, de même que les objets mobiliers qui les garnissent, ainsi que la grange de trois espaces construite par eux, le jardin fruitier et potager entouré de murs et la terre en culture d’un hectare et demi situés de l’autre côté du Jeu de Paume, face à la maison. Cette vente est faite moyennant 25 000 francs à payer dans le délai de 15 ans à partir du 1er octobre 1839, date d’entrée en jouissance, avec un intérêt de 4 % par an, « paiement en espèces d’or ou d’argent en la demeure des Dujoncquoy à Orléans où ils ont l’intention de fixer leur résidence ». Preuve que les époux Dujoncquoy vont s’installer très vite à Orléans : dans la foulée, le lendemain, ils vendent aux enchères leurs meubles, vaisselle, ustensiles de cuisine, linge de maison et divers autres objets mobiliers.[2].

Mais bien vite, les statistiques industrielles du 2e semestre 1844 nous apprennent qu’« A Pussay, deux associés d’une maison importante se sont divisés et ont formé chacun un établissement séparé ». Le partage avait eu lieu le 13 juillet 1844. M. et Mme Forteau avaient reçu l’ensemble des sept bâtiments composant la maison dite « de la Fabrique » où ils avaient effectué des transformations telles que la construction d’un bâtiment servant de manège et la pose d’un calorifère, ainsi que la grange située en face, de l’autre côté de la rue du Jeu de Paume. Le 30 janvier 1845, Ils revendent l’ensemble de ces biens à Charles-Alexandre Dujoncquoy père moyennant 25 000 francs, dont 19 500 francs pour les immeubles et 5 500 francs pour les objets mobiliers : le nouveau calorifère est estimé à 3000 francs, le manège à 150 francs, la presse hydraulique à 200 francs, les deux foulons à 50 francs, la chaudière et le fourneau à 100 francs, une grande noue à 2000 francs[3]. Comme le montant de la vente est égal au montant de la somme qu’ils doivent aux Dujoncquoy d’Orléans, ils chargent Charles-Alexandre de leur payer cette somme en leur acquit.

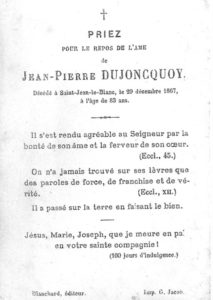

Jean-Pierre Dujoncquoy décède le 29 décembre 1867 à Saint-Jean-le-Blanc à l’âge de 83 ans, comme en témoignent Louis Auguste Gillain propriétaire de 67 ans, son gendre, et Louis Jules Bertrand, négociant de 36 ans, son petit-fils, tous deux domiciliés à Orléans. Son épouse Marie Louise Julie Rosalie était décédée le 4 juin 1853 en leur maison de campagne de Saint-Jean-le-Blanc. Elle était âgée de 63 ans.

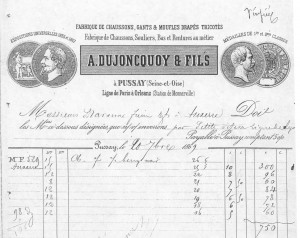

[1] Nous avons conservé tout au long de ce texte le prénom de Charles-Alexandre, mais il est surtout connu sous la dénomination d’Alexandre, ce qui explique le « A. Dujoncquoy » de la raison sociale.

[2] Minutes du notaire Jean Antoine Barrelier à Angerville, 2E46/191

[3] Minutes du notaire Auguste Barbier à Angerville, 2E46/211

Jean-Pierre DUJONCQUOY (1785-1867)

Louise Clémentine (1814-1886) à gauche et Louise Hyacinthe (1811-1888) à droite, toutes deux filles de Jean-Pierre et Marie Louise Rosalie ROUSSEAU (Merci à Sébastien BRETON qui nous a transmis les photos de Louise Clémentine et Louise Hyacinthe DUJONCQUOY et la prière relative au décès de leur père Jean-Pierre DUJONCQUOY. Il a aussi reconstitué la généalogie des DUJONCQUOY que vous pouvez trouver avec le lien suivant : https://gw.geneanet.org/mondbreton23_w?i=147&type=tree)

Louise Clémentine avait épousé le 22 janvier 1832 à Pussay, Louis Auguste Gillain (1800-1880), marchand de bas à Paris, 111 rue Saint-Denis. Il était né à Arcis (Aube) le 14 brumaire an IX (5 novembre 1800), fils de feu Claude Jean Baptiste secrétaire de sous-préfecture à Arcis et d’Angélique Anne Françoise Passarony propriétaire à Arcis. Elle a 17 ans quand elle se marie. Les témoins à son mariage sont : Xavier Innocent Soinoury commis négociant de 27 ans, demeurant à Paris, Louis Henri Boyard 32 ans fabricant de bas tous deux amis de l’époux, Louis Paul Bertrand Dujoncquoy marchand de laine de 45 ans, oncle paternel de l’épouse, demeurant à Orléans, et Charles Henry Boyard propriétaire de 53 ans, oncle de l’épouse demeurant en cette commune. Elle est décédée le 1er février 1886 à Orléans.

Louise Hyacinthe avait épousé Laurent Bertrand (1800-1873) le 29 septembre 1829 à Pussay. Il était marchand de rouennerie, âgé de 29 ans et domicilié à Orléans, 88 rue des Carmes. Il était né à Pussay le 9 prairial an VIII (29 mai 1800), fils de Louis Bertrand et de feue Marie Adélaïde Lebrun. Le mariage avait eu lieu en présence de Louis Augustin Denis Bertrand apprêteur de bas de 32 ans frère de l’époux, Thomas Alexandre Modeste Baranton instituteur de 27 ans beau-frère de l’époux tous deux domiciliés à Pussay, Charles Henry Boyard ancien fabricant de bas 51 ans oncle de l’épouse, Pierre Alexis Micheau marchand carrier de 41 ans demeurant à Paris oncle de l’épouse. A son décès à Orléans le 10 janvier 1888, son mari est négociant.

L’établissement Dujoncquoy-Jaquemet-Bigot

Participation aux expositions universelles

En 1854, un appel à candidature est lancé pour prendre part à l’exposition universelle de 1855. Le 11 septembre 1854, Charles Alexandre explique au sous-préfet d’Etampes que : « à l’époque où nous avons écrit au ministre de la Guerre pour offrir nos services comme fabricants de bonneterie, des fournitures importantes ont été accordées en bonneterie drapée soit par adjudication, soit de gré à gré. Malheureusement, nous n’avions personne sur les lieux pour nous tenir bien informés.

Nous avons pris de seconde main une bonne partie de ces fournitures, nous sommes aussi les fournisseurs des hospices de Paris, en sorte qu’aujourd’hui nous avons du travail assuré pour tous nos ouvriers pendant l’année courante et l’hiver prochain… »[1].

Alors, comme il vaut mieux être connu et traiter directement avec le ministère de la guerre, sans passer par des intermédiaires, Charles-Alexandre demande à être représenté lors de l’exposition universelle de 1855. A l’époque il fournit les bas pour les hospices de Paris, les chaussons et chaussettes pour le service de la guerre et de la marine. Il a également mis au point une préparation d’huile servant au cardage et à la filature des laines, « préparation que nous employons avec beaucoup de succès depuis deux ans, puisqu’elle nous donne une économie de 40 % et pour laquelle nous allons prendre un brevet… ».

L’exposition doit se tenir du 15 mai au 15 novembre et les produits doivent donc être livrés préalablement. Cependant Charles-Alexandre se voit obligé de retarder la livraison car explique-t-il le 18 mars au président du Comité départemental pour l’exposition universelle, « Un malheur de famille qui vient de nous frapper dans nos plus chères affections, nous a empêché Jusqu’à présent de répondre à votre lettre et de nous occuper de notre exposition… ». Ce malheur est probablement à rapprocher du décès de Georges-Amable, fils de Paul-Amable et de Marie-Désirée Eudoxie Ripault, né le 17 février 1854 et décédé le 14 mars 1855.

L’année 1855 voit la manufacture « A. Dujoncquoy & Fils » recevoir une médaille de 1ère classe, dans la section des produits de l’économie domestique. Elle en recevra une seconde en 1867 et une troisième en 1878.

[1] ADY – 15M36

Expansion de l’activité et recherche de nouveaux débouchés

En mars 1866, Charles-Alexandre Dujoncquoy s’enquiert de la fabrication de bonneterie orientale que fait l’Autriche et plus particulièrement de la fabrication de bonnets rouges pour la Turquie. Il souhaite probablement diversifier sa propre fabrication et trouver de nouveaux débouchés, y compris hors de France. Il était d’ailleurs prêt à contacter directement les Autrichiens sur le sujet, mais sur des conseils avisés, il s’adresse au sous-préfet pour savoir si Vienne fabrique ce type de bonnet avec un métier plat ou circulaire ou avec les deux et si elle fait les apprêts avec la garnisseuse et avec la tondeuse mécanique et depuis combien de temps. Enfin il souhaite connaître l’importance de cette fabrication à Vienne.

.

Lettre adressée le 22 mars 1866 par le ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics au ministre des Affaires étrangères

Le sous-préfet transmet sa demande au préfet, qui lui-même l’adresse au ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, non sans lui préciser que « MM. Dujoncquoy et fils ont un établissement important dans mon département ; les renseignements qu’ils demandent serviraient les intérêts de leur industrie » et le prier d’être leur intermédiaire auprès du ministre des Affaires étrangères et de l’Empereur d’Autriche. Si la transmission auprès du ministre des Affaires étrangères a bien eu lieu, avec appui de ce dernier, nous ne connaissons pas la suite qui lui a été donnée. Mais en tout état de cause, cette demande de renseignement montre combien les manufacturiers de Pussay et de Ville-Lebrun sont soucieux de s’informer des nouveautés, d’évoluer, de se tenir au courant de ce qui se pratique et combien ils se montrent ouverts sur l’extérieur et l’étranger[1].

Lorsqu’ils écrivent leur mémoire en 1867, les dirigeants de l’établissement précisent qu’ils distribuent « annuellement 150 000 francs à plus de deux cents ouvriers occupés dans l’intérieur de leurs fabriques de Pussay et de Ville-Lebrun ; et pareille somme paie la main-d’œuvre dans les villages voisins ». la production qui ne dépassait pas 200 000 paires en 1832, « s’élève aujourd’hui à près de quatorze cent mille paires en bas, chaussettes, gants, bonnets, souliers et surtout en chaussons fourrés et non fourrés, tous articles essentiellement à l’usage des populations rurales de beaucoup de départements de la France ».

Mais ils insistent surtout sur les œuvres sociales en faveur de leurs ouvriers : caisse de secours, école gratuite, placement des épargnes et prêts, retraite pour les vieillards, droit au travail pour les enfants et les militaires ; sur l’absence de chômage, l’absence de grèves et même de difficultés pour les salaires ou de contestations entre patrons et ouvriers puisque les relations entre eux sont excellentes : « par nos conseils, par les institutions de bienfaisance que nous avons créées et nos rapports personnels avec les ouvriers, nous avons pu à peu près complètement détruire l’ivrognerie et supprimer la misère, inspirer l’amour de l’ordre et de la vie de famille ». Cette vision paternaliste des relations patrons-ouvriers est tout à fait caractéristique de l’époque.

Lorsque Charles-Alexandre et Marie-Joséphine Potheau font donation des immeubles d’habitation et de fabrique à leurs fils Charles-Alexandre et Paul-Amable en 1868, l’activité est en pleine expansion. Les gendres de Charles-Alexandre et de Paul-Amable vont peu à peu entrer dans la société[2]. Mais c’est aussi l’époque où le travail se transforme radicalement sous l’influence de la mécanisation d’une part et l’utilisation de la vapeur d’autre part. Cette transformation agit directement sur la taille des établissements car tous ne peuvent pas suivre cette évolution et la concurrence se fait rude.

Les premières difficultés et la fin d’une entreprise industrielle familiale

Les 23 et 24 mars 1874, la Société Dujoncquoy-Jaquemet-Bigot est constituée. Elle rassemble Paul-Alfred Dujoncquoy, le fils de Paul-Amable, Pierre Jaquemet l’époux de Marie-Constance Valentine Dujoncquoy, fille de Charles-Alexandre, et Paul Bigot, l’époux de Marie-Augustine Françoise Dujoncquoy, fille de Paul-Amable. Cette société a pour objet le commerce de bonneterie et son siège à Ville-Lebrun[3].

[1] Archives nationales – 2F32-33

[2] Pour sa part Charles Louis François reçoit d’autres valeurs.

[3] Minutes de Germain-Henri Cottin, notaire à Paris

D’après les rapports envoyés au Préfet, l’établissement de MM. Dujoncquoy-Jaquemet-Bigot emploie à Pussay : 65 ouvriers en 1875, 90 en 1876, mais seulement 55 en 1881, date à laquelle la manufacture est transférée à Ville-Lebrun. Aux mêmes époques, l’établissement de Mme veuve Boyard et M. Brinon emploie 75 ouvriers en 1875, 90 ouvriers en 1876 et 150 ouvriers en 1881. A Pussay, la concurrence avec ce dernier établissement tournait dès lors à son avantage.

Charles Alexandre Dujoncquoy fils

Charles Alexandre Dujoncquoy fils

(1815-1883)

De son côté, l’instituteur de Sainte-Mesme écrit dans sa monographie de 1899 : « Depuis 1880, cette industrie périclitait. Les conditions de la vie ont changé. Les habitants de Beauce, du Centre, du Nord, de l’Etranger, à qui ces articles étaient destinés ne portent plus ou peu de chaussons et bas drapés. Les chaussures de cuir les ont remplacés. Il aurait fallu changer les genres de fabrication. Des causes douloureuses et personnelles, dont les ouvriers sont les témoins compatissants, ont décidé les propriétaires associés directeurs à cesser de fabriquer. La manufacture est fermée depuis fin 1895 ». Effectivement, l’entreprise Brinon avait adjoint dès les années 1860, une partie cuir et cordonnerie à ses ateliers de filature et tissage.

Le 23 février 1888, à la requête de la société Dujoncquoy-Jaquemet-Bigot, tous les bâtiments de Pussay appartenant à la société sont vendus en détail et par lots. Le plan du lotissement a été dressé par J. Anjubert, architecte de l’arrondissement d’Etampes. La propriété a été divisée en 32 lots pour des prix allant de 1 000 à 18 000 francs. Elle sera traversée par un grand passage de 8 m de large allant de la place du Jeu de Paume au chemin du tour de ville, l’actuelle rue de la Libération. Un petit passage existera également qui traversera les bâtiments actuels donnant sur le Jeu de Paume puis longera la propriété jusqu’au chemin du tour de ville ; il s’agit de l’actuel passage du Nord. Pour finaliser les ventes en lots, les trois sociétaires donnent procuration à Louis Amable Colas, ouvrier en laine demeurant à Pussay[1].

La description du lot n° 7 est particulièrement intéressante puisqu’il comprend 1 183 m2 en cour, bâtiment de deux espaces, bâtiment servant de magasins avec monte-charge, un grand bâtiment et une cheminée de machine à vapeur sur le devant, un appentis avec un puits et une pompe, écurie dans la cour, autant d’éléments qui ont servi à la fabrique.

Le 21e lot est le plus important : sur 2 350 m2 se trouve la maison d’habitation sur cave, avec un rez-de-chaussée divisé en grand salon, petit salon, salle à manger, bureau, cuisine, calorifère ; au premier étage, plusieurs chambres et cabinets, grenier, cour avec à gauche trois espaces de bâtiment avec rez-de-chaussée, premier étage et grenier, jardin et bois séparé de la cour par un mur, l’ensemble d’une valeur de 18 000 francs. Le 26e lot est séparé du 21e par la salle de billard.

De nombreux lots sont constitués par des jardins, des potagers, des vergers, de simples terrains plantés d’arbres ou des bois. Ils sont tous clos de murs ou de haies.

[1] Minutes d’Emmanuel Laurens, notaire à Angerville, ADE – 2E88/33

Plan du lotissement dressé par J. Anjubert, architecte de l’arrondissement d’Etampes.

Les lots sont vendus entre le 27 février 1888 et le 19 avril 1889. Les acheteurs sont pour la plupart des ouvriers en laine, mais il y a aussi un cultivateur, un marchand de nouveautés, un maréchal-ferrant, un cantonnier. Frédéric Hippolyte Victor Boulommier entrepreneur de bals bien connu achète les lots 29 et 30. Le 23 avril 1888, « La Prévoyance Versaillaise » située 14 rue Saint-Honoré à Versailles achète comptant le lot 21. Elle y installera une école privée tenue par des sœurs. Ces bâtiments seront ensuite rachetés en 1912 par Henri Brinon.

Par ailleurs, Pierre Jaquemet avait proposé, en 1887, à la municipalité d’acheter la maison qu’il avait fait construire sur l’emplacement dit de « La Fabrique », afin d’y établir la mairie et l’école des garçons, moyennant 40 000 francs, somme qu’il avait acceptée de ramener à 30 000 francs. Cette proposition n’avait pu voir le jour à l’époque, mais elle se réalise le 28 février 1889.

L’histoire de la manufacture Dujoncquoy se termine donc en 1881 pour Pussay et en 1895 pour Dourdan, mais l’exemple donné par Pierre-Paul, en ce XVIIIe siècle qui avance et se transforme profondément, fut suivi par d’autres hommes entreprenants, animés eux aussi par le désir d’innover et de réussir, au premier rang desquels Charles-Henry Boyard. Ce dernier fonda lui aussi une manufacture en 1796 qui se perpétuera à Pussay jusqu’en 1972, mais c’est là une autre destinée familiale décrite à l’article suivant.

Bonjour, je vous remercie pour ce partage, les DUJONCQUOY sont des aïeux du côté de mon père dans ma généalogie que j’ai repris il y a quelques années,

et c’est très enrichissant de trouver des textes comme celui-ci.

Les DUJONCQUOY sont aussi des aïeux de Marcel PROUST et Michel DESJOYEAUX qui font parties également de mon arbre.

C’est un patronyme assez rare en France, originaire du Nord de la France et peut être la Belgique d’après ce que j’ai pu en trouver à ce jour.

Merci encore pour ces informations, je ne manquerai pas de partager le lien de votre site sur mes informations généalogique sur Généanet.

Au plaisir d’échanger avec vous.

S.Breton

Bonjour,

Nous vous remercions pour le message laissé sur notre site, nous y sommes très sensibles et nous sommes toujours heureux de savoir que notre site peut être utile à d’autres.

Anne-Marie et Jean-Luc Firon