Toute reproduction, même partielle, est interdite sans l’autorisation des auteurs du site.

- L’instruction sous l’Ancien Régime

- Les « maîtres d’école » sous l’Ancien Régime

- Marie-Anne Rabaudry : maîtresse d’école

- Jean-Jacques Billarand : maître d’école pendant 43 ans à Pussay, de 1755 à 1798

- L’enseignement sous la Révolution et l’Empire

- Alexandre Baranton et la première maison d’école en 1831

- Première loi sur l’enseignement primaire en 1833

- Ouverture d’une école libre de filles

- L’école des garçons passage des tilleuls

- De la vie scolaire dans le canton de Méréville entre 1831 et 1850

- L’enseignement sous la seconde République

- La salle d’asile

- Construction de l’école des filles

- Concours cantonaux de 1878

- les lois Jules Ferry et René Goblet

- Les répercussions de la laïcité sur les écoles à Pussay

- Les difficultés de la mise en oeuvre de la seconde école de garçons

- La laïcisation de l’école des filles

- Un instituteur estimé : Ernest Maisse

- De la nécessité d’une école maternelle

- Avenir de l’école libre des filles après la loi de 1904

- L’école pendant la première guerre mondiale

- L’école entre les deux guerres

- L’école après la seconde guerre mondiale

Ernest Maisse est instituteur à Pussay depuis le 25 avril 1893, lorsque le ministère de l’Instruction publique demande, en 1899, à tous les instituteurs de France de rédiger une monographie sur leur commune, pour sa contribution à l’exposition universelle de 1900. Nous lui devons un travail très complet sur la commune, donné en intégralité en annexe. Concernant l’instruction, il y distingue deux périodes : avant et après la loi Guizot de 1833, tant cette loi a marqué un tournant dans l’enseignement.

L’instruction sous l’Ancien Régime

Jusqu’au dix-septième siècle, l’influence ecclésiastique est prépondérante dans l’instruction. Les familles les plus fortunées engagent un précepteur qui instruit, voire même éduque, leurs enfants. Dans les villages, des prêtres catholiques ou des laïcs font, parfois, quelques heures de cours en hiver pour les enfants des paysans.

Pour lutter contre l’influence grandissante des idées luthériennes et calvinistes, Louis XIV ordonne à chaque village d’ouvrir une école en 1695 et 1698, ordonnances qui seront renouvelées par Louis XV en 1724, mais qui resteront toutes lettres mortes. Il reconnaissait pourtant dès 1675 que « La manière dont la jeunesse est instruite dans les collèges de l’université laisse à désirer : les écoliers y apprennent tout au plus un peu de latin ; mais ils ignorent l’histoire, la géographie et la plupart des sciences qui servent dans le commerce de la vie ».

Les « petites écoles » se développent cependant au 17ème siècle, dans les villes comme dans les campagnes. Dans ces dernières, elles investissent une grange, le logis du maître, une pièce louée, où sont réunis des enfants de tous âges et de tous niveaux qui reçoivent tant bien que mal les rudiments du catéchisme, de la lecture et de l’écriture.

Ernest Maisse confirme : « Avant la Révolution et jusqu’à la loi du 26 juin 1833, le local où les enfants recevaient l’instruction n’était pas propriété de la commune ; les 6 premiers instituteurs retiraient les enfants des deux sexes dans une maison leur appartenant et dont l’aménagement ne remplissait aucunement les conditions pour le rôle qu’ils voulaient lui faire remplir. Ces locaux étaient peu spacieux, bas, humides, éclairés par une seule fenêtre toujours trop petite pour laisser pénétrer à l’intérieur de la salle la lumière suffisante pour effectuer un travail sérieux. Ces maisons n’avaient ni cours de récréations, ni lieux d’aisance. Le mobilier était réduit à sa plus simple expression : il était composé de bancs plus ou moins boiteux sur lesquels les enfants des deux sexes se tenaient pêle-mêle, d’une table placée le plus près possible de la fenêtre où les plus instruits passaient à tour de rôle pour s’y exercer à l’écriture. Les livres en usage étaient les manuscrits, les vieux parchemins indéchiffrables, l’ancien et le nouveau Testament, les livres latins. Les maîtres enseignaient aussi le catéchisme, le calcul et le plain-chant ; ils n’avaient aucun titre de capacité ; leurs fonctions étaient diverses : sacristain, chantre, sonneur de cloches, fossoyeur. Jusqu’à 1832, le maître d’école exerçait toujours pendant la belle saison de Pâques à la Toussaint une autre profession, soit celle de maçon ou de manouvrier ».

« La rétribution scolaire n’était pas fixée ; les enfants des familles aisées ou réputées telles, seuls fréquentaient ; ils s’acquittaient le plus souvent envers le maître d’école par des dons en nature : pain, grain, farine, volaille, oeufs, beurre, bois, etc., rarement en argent. Le chauffage, en hiver, était fourni par les élèves, chacun, à tour de rôle, apportait sa bûche. Les maîtres étaient choisis en comité local et par le Conseil municipal et ne recevaient aucun traitement communal ».

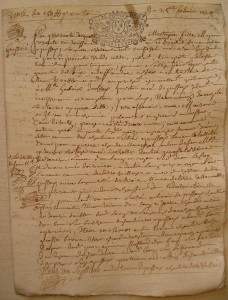

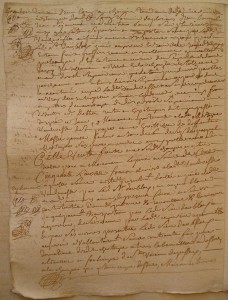

Pourtant un homme se préoccupe à Pussay, dès 1728, de l’instruction des enfants pauvres. Le 25 février de cette année-là, Jacquette Mortagne, fille majeure demeurant à Pussay, vend au curé, Gabriel Darblay, une maison où « il y a une cheminée plancher et grenier au dessus cave dessous, grange à costé d’icelle maison, cour commune autant qu’en emporte ladite maison et grange le tout couvert de chaulme scitué à Pussay … avec la quantité de trois mines de terre labourable en plusieurs pièces et divers chantiers … », pour la somme de 150 livres que le curé lui délivre immédiatement. Par le même acte il fait donation de la maison et des trois mines de terre à la fabrique de Pussay pour « estre et mis un Maître ou Maîtresse d’escolle pour les pauvres enfans de la paroisse dudit Pussay, dont cinq ou six enfans d’icelle paroisse de Pussay seront désignés par ledit sieur Darblay curé ausdits Maître ou Maîtresse et par ses successeurs curés d’icelle paroisse, dont le choix sera fait par ledit sieur Darblay ou sesdits successeurs pour faire jouir les Maître ou Maîtresse suivant le bezoin de ladite paroisse, lesquels Maître ou Maîtresse seront tenus et obligés de maintenir et entretenir lesdits biens ci-dessus donnés en toutes réparations nécessaires et de paier les droits seigneuriaux aux seigneur et dame a quy ils sont dus pendant leur jouissance … », le tout fait en présence des marguilliers de l’église. Dans cet acte, le curé offre indifféremment le poste de maître d’école à un homme ou à une femme.

Les « maîtres d’école » sous l’Ancien Régime

La liste des instituteurs dressée par Ernest Maisse commence en 1747 avec Charles Séjourné. Pourtant, les registres paroissiaux font état d’un « maître d’école » à Pussay dès 1675, en la personne de « Maître Simon du Four ». Ils mentionnent ensuite plusieurs fois Jacques Laumosnier, « Me d’eschole en cette paroisse », dans le courant de l’année 1684, avant qu’il ne décède le 20 novembre à 40 ans. Nous sommes cependant peu informés sur eux.

De 1685 à 1697, une permanence s’institue avec Louis Bretton. Marié à Catherine Rougemont, il apparaît sur les registres en 1685, au moment où François et Marie, âgés de un an et cinq ans, décèdent l’un en février, l’autre en octobre et que Charlotte naît le 10 novembre : deux décès et une naissance dans la même année. Catherine arrive au monde en 1687 et décède en mars 1691 : sa mère, qui venait d’accoucher de jumeaux en décembre 1690, était décédée le 5 janvier 1691. Telle était la vie à l’époque.

Louis Bretton n’est donc pas originaire de Pussay. Il y arrive en 1685 et le couple a eu auparavant d’autres enfants, puisque Louise se mariera en 1705 et que Jeanne, Marie et Charles, ses sœurs et frère, sont témoins à son mariage. Il est dès lors logique de se dire qu’il arrive dans le bourg pour remplacer Jacques Laumosnier, d’autant plus que pendant toutes ces années, où il est très souvent témoin, Louis Bretton est toujours « Me d’eschole en cette paroisse » et parfois même appelé « honneste homme », ce qui est une marque de dignité. A partir des années 1690, il sera aussi nommé « précepteur des enfants en cette paroisse ».

Deux mois après le décès de sa femme, Louis Bretton se remarie avec Barbe Coignet, elle-même veuve, et dont il aura une petite Marie le 22 décembre 1691, que nous allons bientôt retrouver. Son décès ne figure pas dans les registres, mais il a lieu vers 1697, car Barbe se remarie le 22 mai 1698 avec Pierre Bourdeau, également maître d’école, mais aussi cardeur ou peigneur de laine. Les registres montrent bien la différence entre les deux hommes : ils n’avaient jamais mentionné d’autre métier pour Louis Bretton.

Anthoine Lepreux, clerc tonsuré en 1702, est un temps précepteur des enfants de Monsieur d’Archambault. Puis, dix années se passent sans que les registres ne mentionnent de maître d’école, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en ait pas. De 1711 à, au moins, 1716, apparaît Louis François Bidault, fils de Jacques ou Jacob, berger et clerc de l’église. Il a pour parrain René Charpentier, huissier royal, et pour marraine, Lucrèce de Languedoue. Il est lui-même clerc à Pussay de 1688 à 1695, année où il devient précepteur des enfants de la paroisse de Villeconin où il réside. Il l’est toujours et il y réside toujours lorsqu’il se marie le 28 janvier 1697 avec Cantiane Genest de Pussay, mais en 1711 il est maître d’école à Pussay. Charles Filleul lui succède de janvier 1718 à janvier 1722 ainsi que Charles Sergent dans les mêmes années 1720 à 1722, mais nous savons peu de chose sur eux.

A la même époque, une femme, Marie Breton, très souvent marraine, signe d’une belle écriture. Elle est « maîtresse d’école » le 20 janvier 1725 lors de la naissance de Barbe Breton, fille de son frère Louis. Il s’agit bien de la fille de Louis Bretton lui-même maître d’école de 1685 à 1697. Elle le restera pendant au moins 18 ans, jusqu’à sa mort le 18 décembre 1743, à l’âge de 52 ans, de maladie. Si Marie est souvent sollicitée pour être marraine, Etienne Violette qui exerce de 1729 à 1735, est souvent cité, comme tous les maîtres, en tant que témoin dans les actes de décès. Mais sinon, nous le connaissons peu, il n’est ni né ni décédé à Pussay.

Charles Séjourné est ensuite mentionné à partir de février 1746 jusqu’à septembre 1755, date à laquelle Jean Jacques Billarand lui succède.

Marie Anne Rabaudry : maîtresse d’école

Dès avant la Révolution, des voix s’élèvent, comme celle de La Chalotais, procureur général au Parlement de Rennes, en 1763, pour proposer un « Essai d’éducation nationale ou plan d’études pour la jeunesse », surtout aisée ; titre qui marque en lui-même toute une révolution. Cet essai présente un programme d’enseignement des lettres et des sciences destiné à se substituer à celui des Jésuites. Reste qu’à la fin de l’Ancien Régime, la proportion des Français assez instruits pour signer leur acte de mariage est estimée à 37 %, elle était de 21% un siècle plus tôt, que l’instruction féminine progresse lentement, environ un quart des femmes sont alphabétisées, sommairement pour nombre d’entre elles et que les disparités sont importantes entre les villes et les campagnes.

L’exemple de Marie Anne Rabaudry, maîtresse d’école à Pussay, est donc à souligner. Le 26 pluviôse an 2 (14 février 1794), les scellés sont apposés à son domicile, où elle est décédée l’avant-veille, à 60 ans. L’inventaire après décès dénombre « deux juppons d’étoffe violette et un petit mauvais juppon de flanelle barrée, deux jupons noir un d’étamine et un d’impérial [serge de laine fine], deux mauvais tabliers de berluche, deux mauvais justes [habillement de paysanne] d’étamine noir deux corps noir … ? de même étoffe, deux paires de bas de laine, deux paires de chausson aussi de laine, deux mauvaises paires de poches de flanelle rayée, un mauvais tablier et un casaquin d’impérial, deux petits morceaux de wergame ?, quatre mauvais draps de grosse toilles, un autre mauvais drap dix chemises à l’usage de ladite defunte, dix huit autres chemises tant bonnes que mauvaises aussi audit usage, trois tayes d’oreiller de toille blanche, un mauvais essuymain, une nappe de grosse toille, un mauvais mantelet de cotonnade bleue, huit mouchoirs de poche de différentes grandeur et couleur, six mouchoirs de col tant bon que mauvais, un mauvais bonnet piqué, dix huit coifes de toille tant bonne que mauvaise, vingt autres mauvaises coifes, une douzaine de passes ? tant bonnes que mauvaise, un mauvais gillet de futaine, un oreiller de couty remply de plume, un lit aussi de couty rempli de plume, une petite couverture bleu un coffre de bois de noyer fermant à clef dans lequel partie des effets ci-dessus décrits sont renfermés, un très mauvais cofre et une petite table, huche, déclarant lesdites parties que ladite deffunte Marie Anne Rabaudry ne possédait aucun autre effet et que tout les ustencilles de ménage dont elle se servait ainsi que le bois de lit sur lequel elle couchait appartiennent à Cécile Thomin [sa nièce] avec laquelle elle demeurait depuis environ vingt ans … ». Les biens de Marie Anne sont donc loin d’être conséquents, mais sa nièce tient cependant à les récupérer, d’autant plus d’ailleurs qu’elle les lui a légués.

Marie Anne est née le 11 mars 1734 de Joachim, berger, et Marguerite Roger. Sept frères et sœurs la précèdent, deux la suivent. Deux de ses sœurs décèdent jeunes, l’une à deux ans et l’autre le lendemain de sa naissance, un de ses frères décède à 7 ans, mais les trois autres décèdent à 19 ans ! Le cas est assez rare. Une autre sœur décède en couches. Il ne lui reste donc plus que sa sœur aînée, Marie Marguerite et des neveux et nièces puisque les deux sœurs ne se sont pas mariées. Sur les registres, son écriture n’est pas aussi belle que celle de Marie Breton mais elle est tout aussi affirmée, comme d’ailleurs celle de sa sœur qui sait également écrire. Or, à la différence de Marie Breton dont le père était déjà maître d’école, elles sont issues d’une famille nombreuse et d’un milieu peu aisé ; leur père est berger et ne sait pas signer. Il n’est donc pas impossible que Marie-Anne ait profité de l’instruction gratuite instaurée par le curé Darblay. La nièce de Marie Anne, Cécile Thomin avec laquelle elle demeurait, sait signer et peut-être écrire, tout comme ses neveux.

Jean Jacques Billarand : maître d’école à Pussay pendant 43 ans de 1755 à 1798

Lorsque la Révolution arrive, Jean Jacques Billarand est maître des petites écoles de Pussay et jouit de la maison et des terres données par le curé Darblay, à la charge d’enseigner gratuitement à six enfants pauvres de la commune. Il avait occupé la maison un certain temps, puis l’avait louée à Antoine Cochin et, peu avant la Révolution, au citoyen Rabourdin, moyennant 40 livres. Lors de la vente des biens du clergé, elle est estimée, sur la base du loyer, à 800 francs par les experts, et Michel Lecomte, fouleur de bas, l’achète 1500 francs. Jean Jacques Billarand fait d’ailleurs appel de cette décision. Cet avantage non négligeable l’a peut-être incité à rester à Pussay. Là encore, comme pour Louis Bretton, il n’est jamais fait mention dans les registres d’un autre métier le concernant.

Il est témoin de très nombreux actes et signe le premier lors du décès de Jean François Buret le 15 décembre 1755. Ernest Maisse indique son arrivée en octobre 1755. Il est originaire de Oysonville où son père, Pierre, était maître d’école et se marie avec Rose Julienne Langlois de Pussay, le 4 juillet 1758. Quatre filles naissent entre 1762 et 1768, dont l’une décède à trois ans, puis un garçon arrive en 1770, qui décède avant deux ans. Il est « maître des petites écoles » ou « maître d’école » jusqu’à l’année 1797 où il est appelé « instituteur ». Il le reste jusqu’en août 1798, soit pendant 43 ans, il a alors 67 ans. Le 6 octobre 1798, il est « ancien maître d’école » lors de la naissance de son petit-fils Louis Charles Langlois. Il décède le 10 thermidor an 12 (29 juillet 1804) à l’âge de 73 ans.

L’enseignement sous la Révolution et l’Empire

La Constitution de 1791 dispose qu’il sera « créé et organisé une instruction publique commune à tous les citoyens. » Un rapport inspiré des conceptions des Encyclopédistes avait été présenté par Talleyrand le 10 septembre 1791, mais n’avait pas pu être voté faute de temps. Un autre rapport, présenté par Condorcet à l’Assemblée nationale les 20 et 21 avril 1792, est interrompu par la déclaration de guerre au roi de Bohême et de Hongrie. Condorcet avait déjà été l’auteur de cinq mémoires sur l’Instruction publique, publié dans « La Bibliothèque de l’homme public ».

« Ainsi, [dit-il] l’instruction doit être universelle, c’est à dire s’étendre à tous les citoyens. Elle doit être répartie avec toute l’égalité que permettent les limites nécessaires de la dépense, la distribution des hommes sur le territoire, et le temps, plus ou moins long, que les enfants peuvent y consacrer. Elle doit, dans ses divers degrés, embrasser le système tout entier des connaissances humaines, et assurer aux hommes, dans tous les âges de la vie, la facilité de conserver leurs connaissances et d’en acquérir de nouvelles ».

La nouvelle constitution de l’an III prévoit une loi sur l’instruction publique : ce sera la loi Daunou du 3 brumaire an IV (24 octobre 1795). Elle n’envisage plus ni la gratuité de l’enseignement, ni l’obligation, ni la rétribution, par l’Etat, de l’instituteur, désormais payé par « leurs élèves ». Il dispose cependant d’un local « fourni par la République » pour enseigner et se loger. Ces lois et décrets seront peu appliqués.

La loi générale sur l’instruction publique du 11 floréal an 10 (1er mai 1802), proclamée par Bonaparte, concerne essentiellement l’établissement des lycées, terme dorénavant préféré à celui de collèges, mais prévoit également que l’instruction sera donnée dans les écoles primaires établies par les communes. Les instituteurs seront choisis par les maires et les conseils municipaux : leur traitement se composera du logement fourni par les communes et d’une rétribution fournie par les parents et déterminée par les conseils municipaux. Ces derniers exempteront de la rétribution ceux des parents qui seraient hors d’état de la payer, cette exemption ne pouvant néanmoins excéder le cinquième des enfants reçus dans les écoles primaires. Les sous-préfets seront chargés de l’organisation des écoles primaires et rendront compte de leur état, une fois par mois, aux préfets.

Après Jean Jacques Billarand, les noms d’Antoine François Ferand en 1798, de François Marteau en 1800 et d’Antoine Adrien de décembre 1802 à octobre 1806 sont cités ; autant de personnes qui viennent d’ailleurs et repartent de même.

Jean Baptiste Ret va s’implanter plus longuement. Il est originaire de Rouvray-Saint-Denis et arrive, selon Ernest Maisse en septembre 1806. Jean Baptiste Romain naît à Pussay en 1809. Il a une sœur, Marie Anne Julie et un frère, Jean François Victor, plus âgés que lui. La famille est endeuillée par le décès en 1831 de Jean Baptiste Romain, soldat remplaçant, dont l’histoire est retracée à l’article « Conscrit ». Lorsque Marie Anne Julie, qui est couturière et qui signe le registre, se marie en 1832, son frère, Jean François Victor est instituteur à Louville-la-Chenard, il a 25 ans et nous aurons l’occasion d’en reparler.

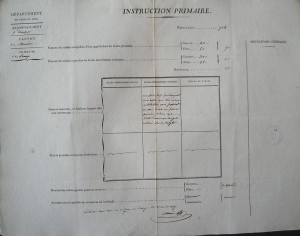

Leur père, Jean Baptiste, est donc instituteur à Pussay, lorsque le maire, Jean Baptiste Delanoue répond, le 30 août 1819, à un questionnaire du département de Seine-et-Oise sur l’instruction primaire :

- la population de Pussay compte alors 708 habitants,

- le nombre des enfants susceptibles d’être appelés dans les écoles primaires est de 40 garçons et 50 filles,

- celui des enfants reçus dans les écoles actuellement existantes est de 30 garçons et 35 filles,

- il n’existe qu’« une seule école pour l’enseignement d’un maître qui n’a aucune rétribution pour supplément. Des mois d’école qui sont peu de valeur, que cent francs qui lui sont autorisés sur les budgets »,

- aucune école n’est projetée et il n’existe aucun moyen d’en exécuter une,

- il n’y a aucune augmentation possible des ressources sur les fonds.

Lorsque le maire répond qu’il existe une école, il faut bien entendre, en 1819, que l’instituteur reçoit les élèves chez lui. Il n’existe pas à l’époque de maison d’école en tant que telle. L’instituteur ne perçoit aucune rétribution de la commune. Seuls, cent francs lui sont autorisés sur les budgets. Il est payé par les parents, ce qui ne semble pas représenter une somme importante. Par contre, il est intéressant de constater que sur les 90 enfants en âge d’aller à l’école, 65 y vont effectivement ; probablement pas toute l’année cependant.

Alexandre Baranton et la première maison d’école

« En 1831 [nous dit Ernest Maisse], l’instituteur Baranton, devançant la commune, se rendit acquéreur d’une maison destinée à servir de maison d’école et la garnit d’un mobilier scolaire à l’instar de l’école normale d’Etampes aux cours de laquelle il se rend chaque jeudi dans le but de compléter son instruction. Cette maison, sise section E N° 86 [derrière la mairie actuelle], était composée de 2 chambres à feu et d’une grande pièce servant de salle de classe ; elle n’avait non plus aucune dépendance. Le mobilier scolaire comprenait 6 tables avec banc, 1 banc de 12 pieds, 1 de 10, 1 de 9, 2 de 7, 5 de 6, 1 de 4, 1 de 3, deux tableaux noirs, 1 poële en faïence avec tuyaux, une étagère avec 4 planches de 6 pieds servant de bibliothèque ; il recevait pour indemnité la somme de 192 livres pour le mobilier et pour traitement la somme de 350 livres ».

Thomas Alexandre Modeste Baranton acquiert effectivement le 30 juin 1831, de Jean Baptiste Delanoue, propriétaire et maire de la commune, trois espaces de grange à prendre dans une grange de cinq espaces, donnant en partie sur la place du jeu de paume et en partie sur une petite rue en face des bâtiments de M Dujoncquoy aîné, ainsi qu’un petit terrain les jouxtant, pour la somme de 2400 francs, payable dans le délai de six ans à partir du 24 juin 1831, par acompte de 400 francs par an au taux de 5 %. Il transforme donc la grange pour aménager deux chambres avec cheminée et une grande salle de classe.

Il est né le 23 pluviôse an 10 (12 février 1802) à Congerville. Lorsqu’il se marie à Pussay le 6 novembre 1827, avec Rose Eugénie Bertrand, originaire de Pussay et femme de chambre à Paris, il est instituteur et son père est manouvrier. Issu d’un milieu modeste, il a donc pu acquérir, dès le début du 19ème siècle, l’instruction nécessaire pour obtenir un brevet de capacité 3ème degré qui lui a été délivré à Paris le 8 mars 1825, ce qui ne l’empêche pas de compléter son instruction tous les jeudis soirs à l’école normale d’Etampes. Il avait en outre une autorisation de l’évêché de Versailles pour remplir les fonctions d’instituteur à Pussay. L’ordonnance du 29 février 1816 exigeait un brevet de capacité des maîtres d’école.

Mais l’intérêt d’Alexandre Baranton ne s’arrête pas là. Le 27 décembre 1831, la presque totalité des instituteurs du canton et un grand nombre d’élèves des deux sexes sont présents à la séance du comité d’instruction primaire du canton de Méréville. Sur l’invitation du comité, Alexandre donne une leçon suivant les nouvelles méthodes de lecture, d’écriture et d’orthographe de M. Gallien, professeur à l’Ecole Normale, qui fait grande impression sur ses confrères et sur les élèves. Peu après, le préfet suggère que le comité désigne un instituteur pour venir à Versailles entendre M. Gallien dans l’explication de ses méthodes. Une indemnité de 1 à 1,50 franc par jour serait accordée à cet instituteur ; lequel pourrait ensuite enseigner aux autres maîtres du canton. Le Comité désigne Alexandre pour se rendre à Versailles à l’effet d’entendre M. Gallien dans l’explication de ses méthodes dans le courant de mai 1832.

Il sera de nombreuses fois récompensé pour son travail et recevra une mention honorable en 1837 et la médaille d’argent en 1840 pour « son zèle et son exactitude à remplir ses fonctions ; homme probe et désintéressé possédant l’amour de son état ; travaillant sans relâche à inculquer dans l’esprit de ses élèves, non seulement une bonne instruction mais encore, les devoirs que, devenus hommes, ils auront à remplir dans la société, comme sujets fidèles, bons époux, bons pères et honnêtes citoyens ».

« Le 23 septembre 1832 [nous dit Ernest Maisse], cet instituteur étant nommé à Angerville, 3 candidats se présentent pour obtenir le poste de Pussay ; ce sont les sieurs Buffetrille, instituteur à Intréville, Eure-et-Loir, muni d’un brevet de capacité du 2ème degré délivré le 4 décembre 1829 par l’Inspecteur général de l’Académie de Paris, Buffetault, aussi ancien instituteur à Intréville et Rabourdin de Charmont, Loiret, dont la candidature a été écartée. Après examen des titres des 2 autres candidats et après le vote qui s’ensuivit, le sieur Buffetrille a été nommé instituteur par 6 voix contre 2 obtenues par son concurrent ». Omer Hyacinthe Mirtil Buffetrille restera à Pussay jusqu’au 20 août 1847.

« Le 14 octobre 1832, la commune achète, moyennant 130 francs, le mobilier scolaire de Mr Baranton et lui loue par bail en date du 26 octobre, pour 9 années qui commenceront à courir de la Saint-Jean 1833, la maison dont il est propriétaire et où est installée l’école. Le prix de location annuelle est fixé à 200 francs ».

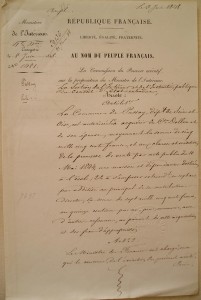

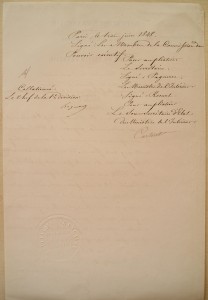

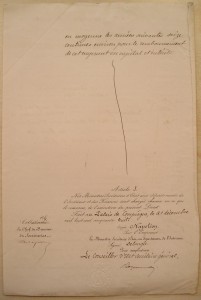

Première loi sur l’enseignement primaire

La loi Guizot est votée le 28 juin 1833. Elle impose aux communes de plus de cinq cent habitants d’ouvrir et d’entretenir une ou plusieurs écoles primaires. Elle offre ainsi une possibilité d’instruction, sans remettre en cause l’autorité paternelle ni le choix religieux. L’école n’est cependant pas encore obligatoire ; ni gratuite, sauf pour les indigents.

« Article premier : L’instruction primaire est élémentaire ou supérieure.

L’instruction primaire comprend nécessairement l’instruction morale et religieuse, la lecture, l’écriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures.

L’instruction primaire supérieure comprend nécessairement, en outre, les éléments de la géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l’arpentage, des notions de sciences physiques et de l’histoire naturelle applicable aux usages de la vie ; le chant, les éléments de l’histoire et de la géographie, et surtout de l’histoire et de la géographie de la France …

Article 2 : Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l’instruction religieuse.

Article 3 : L’instruction primaire est ou privée ou publique…

Article 9 : Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d’entretenir au moins une école primaire élémentaire …

Article 12 : Il sera fourni à tout instituteur communal :

- Un local convenablement disposé, tant pour lui servir d’habitation, que pour recevoir les élèves ;

- Un traitement fixe, qui ne pourra être moindre de deux cent francs pour une école primaire élémentaire, et de quatre cents francs pour une école primaire supérieure ».

Ainsi, à Pussay « Par délibération du 1er septembre 1833, le Conseil vote à l’instituteur un traitement de 200 francs, fixe le nombre des élèves gratuits à 12 et la rétribution scolaire à payer par les élèves qui sont répartis en 4 catégories : 1ère 0,60 F, 2ème 0,80 F, 3ème 1 F et 4ème 1,25 F. Ce taux reste le même jusqu’en 1837 ». Même si les écoles manquent encore, si les parents n’y envoient pas toujours leurs enfants et si les instituteurs ne sont pas suffisamment formés, la situation s’améliore tout de même sous l’action de la loi.

A l’origine, cette loi portait, par son article 26, que ses dispositions seraient applicables aux écoles de filles. Or, parmi ces dispositions, l’article 4 exigeait des instituteurs, sans qu’une exception fût faite pour les congréganistes, la possession du brevet de capacité. Une semblable exigence, étendue aux institutrices, allait mettre les congréganistes femmes dans l’impossibilité de continuer à enseigner. Le supérieur général des Lazaristes, qui était en même temps supérieur de la Compagnie des Filles de la Charité, réussit à convaincre Guizot. L’article, mis aux voix à la Chambre, fut supprimé et ainsi la loi ne s’appliqua plus qu’aux écoles de garçons. Trois ans plus tard, l’ordonnance du 23 juin 1836 répare cette lacune, maintenant cependant, pour les institutrices congréganistes, le privilège de la dispense du brevet élémentaire.

Ouverture d’une école libre de filles

En mars 1837, le Comité d’instruction primaire du canton de Méréville attire l’attention sur l’unique école existant à Pussay, où l’instituteur, Omer Hyacinthe Mirtil Buffetrille, âgé de 26 ans, enseigne à 130, voire 140, élèves des deux sexes. Même s’il est aidé par sa femme, Marie Reine Joséphine Ronceret, 28 ans, le Comité considère à juste titre, qu’il ne peut pas enseigner dans de bonnes conditions et qu’il faudrait au moins à Pussay « deux maîtres actifs, instruits et bien zélés, qu’il est donc de nécessité absolue de confier les jeunes filles de cette commune à une institutrice, pourquoi est d’avis qu’une école de filles soit établie à Pussay le plus tôt possible ».

Le 6 juin 1837, Louis Elie Lemaire, fabricant de bas à Pussay, recommande au Comité la candidature de Marie Antoinette Elisabeth Asselineau, institutrice de filles quittant la commune de Méréville pour se fixer à Pussay. Elle est agréée par le Comité communal de Pussay et possède le brevet de capacité. Agée de 32 ans, elle est l’épouse de Jean Charles Désiré Christophe, 25 ans, horloger et un petit Louis Alexandre Aimé naîtra le 23 mai 1840.

Deux ans plus tard, en mars 1839, bien que cette institutrice exerce toujours à Pussay, l’instituteur, Omer Buffetrille, n’en continue pas moins de recevoir des filles qu’il réunit dans le même local que les garçons et pour le Comité d’instruction primaire, « il est temps de faire cesser cet usage qui d’ailleurs est contraire aux lois sur l’instruction primaire, et qu’il est dans les attributions du Comité de prendre une décision à cet égard. Vu l’ordonnance du 29 février 1816, art 32, portant « les garçons et les filles ne peuvent jamais être réunis pour recevoir l’enseignement », attendu que la commune de Pussay offre des ressources suffisantes pour avoir une école spéciale de filles ; que d’ailleurs la De Christophe y est établie en qualité d’institutrice depuis environ deux ans et enfin qu’en faisant rentrer cette commune dans la légalité en ce qui touche l’instruction, on mettra l’institutrice par le fruit de son travail et de ses soins, dans la position de subvenir aux besoins de sa maison, en conséquence et à la majorité des voix, le Comité a décidé qu’à compter de ce jour, l’instituteur communal de Pussay ne pourra recevoir d’élèves du sexe féminin et que copie de la présente délibération sera adressée pour son exécution au maire de Pussay ». Le sous-préfet est ce jour-là présent à la séance du Comité.

Ce n’est pourtant qu’en novembre 1840, qu’une ébauche de solution est trouvée et que le maire, Louis Bertrand Gry, propriétaire d’une partie de l’ancien château, propose à la commune de la lui vendre pour y établir une école de filles. Les sieurs Séjourné, maître maçon, et Meslant, maître charron, à Pussay, estiment la maison à 12 000 francs et les travaux à y apporter à 1255,15 francs à la charge du vendeur. Le Conseil municipal et le Comité local d’instruction donnent un avis favorable le 16 novembre et un projet de vente est établi entre l’adjoint au maire de Pussay et M et Mme Gry, propriétaires vendeurs, le 20 novembre.

Le 22 mars 1841, après visite de la maison, le Comité d’instruction primaire du canton de Méréville, est d’avis que la commune de Pussay soit autorisée à acheter la maison « dite le château » et à s’imposer extraordinairement la somme de 6 488 francs pour, avec un secours de 3 600 francs à obtenir du gouvernement, solder l’acquisition en 8 ans.

Ce projet ne reçoit cependant pas de réalisation. Lorsqu’il avait émis un avis favorable, le Comité avait également souligné la réticence de différents propriétaires de Pussay qui considéraient que cette imposition ne frapperait pas également les habitants, « eu égard à leurs positions de fortune, que les industriels notamment, ne supporteront pas en proportion de leur aisance et du produit de leur commerce, la charge imposée à Pussay puisque le prix de l’acquisition dont s’agit, sera payé par un impôt mis sur les quatre contributions. Et comme le sacrifice que s’impose cette commune est assez important pour qu’il soit fait usage de tous les moyens paraissant équitables, le comité émet le vœu qu’il soit ouvert une souscription volontaire auprès des industriels-fabriquants de Pussay ; des propriétaires qui, par les conventions arrêtées entre eux, leurs locataires ou fermiers, ne se trouveraient pas atteints par le nouvel impôt et enfin auprès de ceux des habitants qui voudraient, par leurs offrandes, venir amoindrir la charge qui va peser sur ladite commune ».

Cette observation dénote un clivage certain dans la population et affirme bien l’aisance des industriels de cette première moitié du 19ème siècle. Ces derniers, comme Louis Elie Lemaire, s’impliquent dans l’instruction des enfants et celle des filles en particulier. Les membres composant les comités locaux constitués après la loi de 1833 sont généralement des fabricants de bas. Pour Pussay, en 1840, il s’agissait de Louis Vincent Buret, Louis Henry Boyard et Vincent Alexandre Ballot, tous trois fabricants de bas.

La commune se trouve rapidement confrontée à deux problèmes :

- d’une part, le bail de la maison d’école louée à Alexandre Baranton arrive à expiration en 1842, il faut donc envisager de construire une, voire deux écoles, car,

- d’autre part, le nombre des élèves atteint 110, selon Ernest Maisse, et le conseil municipal émet le vœu de séparer les filles des garçons.

En 1844, le maire offre cette fois de louer à la commune, moyennant 220 francs par an et pour 9 ans, deux espaces de bâtiment touchant d’un bout à M. Dollon et d’un autre bout à l’actuel passage des tilleuls. Il s’obligerait à faire « une classe carrelée, enduite en plâtre, ayant deux fenêtres de 1,787 m de haut et 1,13 m de large, une porte communiquant du jardin au passage, un plancher au-dessus de la classe, des lieux d’aisance dans la cour ». Le conseil municipal adopte cette solution et demande à Louis Bertrand Gry de prévoir des chambres en haut pour le logement de l’institutrice et d’enclore la cour, le tout avec un intérêt de 5 %, pour le 1er septembre prochain.

Cette école sera confiée non pas à une institutrice communale, comme cela avait été le cas en 1837, mais aux sœurs de la Sainte-Enfance de Versailles, ainsi qu’il en allait dans le canton à l’époque. En 1842 déjà, le Comité d’instruction primaire du canton avait souhaité « voir s’établir à Méréville une maison d’éducation pour les jeunes filles à l’instar de celles établies dans diverses communes des environs notamment à Angerville dirigées par des sœurs de la congrégation de Saint-Paul-de-Chartres. C’est un besoin généralement senti et réclamé par un grand nombre de familles de Méréville ». Il était probablement ressenti également à Pussay.

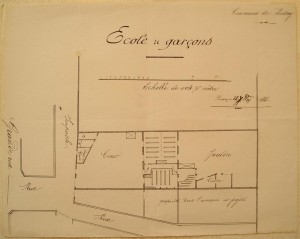

L’école des garçons, passage des tilleuls

A la même époque, en 1844, M. Dollon offre de vendre à la commune la maison, la cour et le jardin qu’il possède et qui sont situés juste à côté de l’école des filles, moyennant la somme de 5 500 francs. Le conseil ayant trouvé la maison convenable pour faire une école de garçons, autorise le maire à traiter avec M. Dollon.

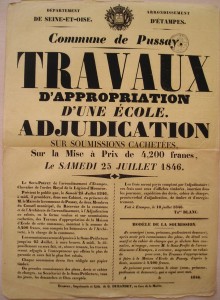

La propriété est expertisée, une enquête de commodo et d’incommodo est instruite au cours de laquelle le sieur Buffetrille, instituteur, trouve la maison « on ne peut plus convenable tant pour son logement que pour ses élèves ». L’architecte établit les plans pour une école et mairie et un devis qui s’élève à la somme de 4 200 francs, devis approuvé par le Conseil qui peut alors mettre les travaux en adjudication. C’est chose faite le 25 juillet 1846.

L’adjudication est attribuée à Antoine Cazeneuve, charpentier à Etampes, pour le prix de 4 074 francs.

Le 9 décembre 1846, le sous-préfet émet un avis favorable pour autoriser la commune à acquérir la maison et à s’imposer extraordinairement, en 7 ans, la somme de 7 500 francs, un secours de 2 500 francs étant sollicité.

En novembre 1847, le ministre de l’Instruction publique n’accorde qu’un secours de 2 000 francs, qui risque de surcroît de n’être délivré que sur les exercices 1849 et 1850. En février 1848, en pleine Révolution, le sous-préfet presse le préfet de hâter la conclusion de l’affaire, d’autant que « M. Magne, architecte de l’arrondissement, qui a dressé le projet de construction, m’a fait savoir que de bons ouvriers étaient actuellement sans ouvrage, et qu’il les emploierait à ces travaux s’il avait l’autorisation entre ses mains ». Enfin, le 3 juin 1848, l’autorisation est donnée.

En juillet, la commune décide alors de donner « plus d’étendue à la classe, attendu l’importance de la population » et de rehausser les murs de 1,30 m pour faire un premier étage qui contiendra une classe pour les adultes, une chambre et un cabinet pour le maître vu que les deux petites pièces du bas sont insuffisantes. « Considérant que les démolitions sont déjà faites et enfin les travaux en cours d’exécution, que la saison est avancée et qu’il importe d’activer les travaux pour que la commune puisse jouir de son école au plus tôt … l’architecte fera de suite un nouveau plan d’après ces nouvelles données ; lequel plan recevra immédiatement son exécution, attendu l’urgence et la dépense supplémentaire sera réglée ultérieurement ».

C’est le moment que choisissent les époux Dollon pour refuser de réaliser la promesse de vente qu’ils ont faite à la commune le 10 mai 1844, ce qui va retarder la signature de l’acte de vente au 27 avril 1849. Finalement en juin 1850, la commune finalise son dossier. La dépense totale se monte à 16 178,51 francs : acquisition, 5 500 francs, frais d’acte, 583,65 francs, travaux, 9 694,86 francs, mobilier d’école, 400 francs. Pour faire face, la commune a voté une imposition de 7 500 francs, obtenu un secours de 2 000 francs et dispose de 1 880,75 francs de crédits ouverts sur fonds disponibles. Elle demande donc l’autorisation d’emprunter 4 800 francs et sollicite un nouveau secours du gouvernement et du département.

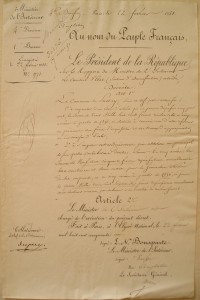

Décret du 22 février 1851 autorisant l’emprunt et l’imposition. L’emprunt ne s’élève plus qu’à 3 800 francs, puisqu’un secours de 1 000 francs a été accordé

Cet emprunt est consenti à la commune, par un particulier de Pussay : Charles Thirion. Le 20 mars 1851, sont présents en l’étude de Me Barbier à Angerville :

- Charles Henry Boyard, fabricant, demeurant à Pussay, agissant au nom et comme adjoint faisant fonction de maire de la commune de Pussay ;

- Charles Thirion, négociant, demeurant à Pussay en son nom personnel ;

- Charles Cochery, percepteur et receveur municipal de la commune de Pussay, demeurant à Monnerville.

Charles Henry Boyard reconnaît que la commune de Pussay doit à Charles Thirion la somme de 3800 francs qu’il lui prête « en espèces d’argent ayant cours comptées et réellement délivrées à la vue du notaire soussigné et laquelle dite somme a été palpée et encaissée par M. Charles Cochery en sa susdite qualité de receveur de la commune de Pussay ». La commune devra rembourser Charles Thirion en 5 ans, à partir de 1856, en espèces d’or ou d’argent, au taux de 5 % l’an. Ce prêt n’a ainsi été consenti par M. Thirion que « sous la condition que la somme qu’il vient de prêter devra concourir au payement des frais d’acquisition et des travaux d’appropriation de la maison d’école de Pussay ». L’obligation ne deviendra toutefois définitive qu’après avoir été approuvée par le Préfet de Seine-et-Oise. A une époque où les banques n’étaient pas développées comme aujourd’hui, les marchands fabricants de bas de Pussay prêtaient régulièrement des fonds à leurs concitoyens et à la commune de Pussay. (ADE – 2 E 46/235)

Charles Thirion apparaît sur les registres de Pussay le 5 novembre 1824, lors de la naissance de sa fille Rose Victorine ; il est alors marchand mercier et marié à Marie Rose Frémy. Cette dernière est la fille de Jean Baptiste Frémy. Elle est née à Saint-Germain-des-Prés dans le Loiret vers 1797. Lorsque son frère, Pierre Désiré, naît à Pussay le 22 avril 1808, leur père est marchand forain, résidant à Brainville-sur-Meuse, là même où est né Charles Thirion, et le registre précise « l’enfant est né au domicile de Pierre Perrot aubergiste à Pussay, le père est bien connu du maire ». Pierre Désiré décèdera le lendemain. Dès le début du 19ème siècle, les marchands forains sillonnent donc la région et reviennent régulièrement puisqu’ils sont « bien connu du maire ».

Au foyer de Charles Thirion et Marie Rose Frémy, d’autres naissances vont suivre : Charles Jean Baptiste en 1826 et Félix Emmanuel en 1828. Ce dernier décède à 24 ans, le 26 avril 1852 à l’hôpital militaire de Belle Ile ; il était sergent fourrier à la 6e compagnie du 2e bataillon du 22e de ligne. Lors du décès de son père en 1870 à 73 ans, Charles Jean Baptiste est quant à lui représentant de commerce à Paris. Charles Thirion avait été marchand mercier, marchand drapier, avant d’être « propriétaire » sur les registres aux environs de 1855.

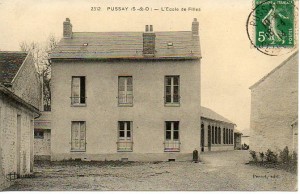

L’école des garçons qui deviendra l’école maternelle en 1905. La carte est ancienne puisque le préau n’est pas encore construit et que l’arbre, devant la fenêtre, est encore petit.

L’école des garçons qui deviendra l’école maternelle en 1905. La carte est ancienne puisque le préau n’est pas encore construit et que l’arbre, devant la fenêtre, est encore petit.

La date d’ouverture réelle de l’école n’est pas connue. Les travaux ont certes été entrepris dès 1848, avant même d’avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires, mais la réception définitive n’est intervenue que le 20 novembre 1852. En 1879, une seconde classe est aménagée dans cette école et le poste d’instituteur adjoint créé, la municipalité ayant été mise en demeure de le faire depuis 1865.

De la vie scolaire dans le canton de Méréville entre 1831 et 1850, à travers les délibérations du Comité d’instruction primaire

Pour « hâter l’amélioration et les progrès de l’instruction élémentaire », l’ordonnance du 16 octobre 1830 instituait « des comités gratuits chargés d’encourager et de surveiller les écoles primaires » dans chaque arrondissement de sous-préfecture. Le registre de délibérations du comité d’instruction primaire du canton de Méréville, qui porte sur les années 1831 à 1850, nous livre de nombreuses informations sur la vie scolaire de l’époque.

Brevet de capacité

L’ordonnance royale sur l’instruction primaire du 29 février 1816 obligeait les instituteurs à passer un examen devant un inspecteur d’académie pour obtenir un brevet de capacité délivré par le recteur d’académie. Il devait au préalable présenter à ce dernier, un certificat de bonne conduite des curé et maire de la commune ou des communes où il avait habité depuis trois ans au moins. Le brevet comportait trois degrés :

- « le troisième degré, ou degré inférieur, sera accordé à ceux qui savent suffisamment lire, écrire et chiffrer pour en donner des leçons ;

- le deuxième degré, à ceux qui possèdent bien l’orthographe, la calligraphie et le calcul, et qui sont en état de donner un enseignement simultané, analogue à celui des frères des écoles chrétiennes ;

- le premier degré, ou supérieur, à ceux qui possèdent par principes la grammaire française et l’arithmétique, et sont en état de donner des notions de géographie, d’arpentage et des autres connaissances utiles dans l’enseignement primaire ».

Cependant, des dérogations existaient. Aussi, une décision ministérielle du 10 mai 1838 arrête qu’il ne sera plus accordé d’autorisation provisoire aux instituteurs qui doivent dorénavant posséder le brevet de capacité pour exercer. Pourtant, certaines communes ne peuvent guère s’exonérer de cette autorisation, comme l’explique fort bien le Comité dans sa séance du 10 septembre 1838 : « la commune de Congerville qui ne compte pas 200 âmes de population, ne saurait conserver l’espoir de posséder un jour un instituteur étranger à sa population ; le peu de ressources qu’offre cette commune sera toujours un obstacle à l’établissement dans cette localité d’un instituteur capable et s’il était interdit à M. Mulard (qui n’habite cette commune que parce qu’il y a ses propriétés) d’enseigner en qualité d’instituteur le peu d’enfants de ce même lieu, il en résulterait que Congerville serait longtemps et peut-être à jamais privé d’instituteur ; c’est pourquoi à l’unanimité le Comité accorde pour un an au moins une autorisation provisoire ». La situation est identique à Estouches et Abbéville également privées d’instituteurs brevetés. Cette autorisation provisoire d’exercer perdurera longtemps, quelques instituteurs, peu nombreux, ne réussissant pas à l’examen du brevet de capacité.

Les épouses des instituteurs ou les maris des institutrices les secondent parfois dans leurs fonctions, surtout lorsque les élèves sont nombreux, ce qui est interdit s’ils ne possèdent pas eux-mêmes de brevet. Le 22 mars 1841, le président du Comité considère « qu’il est temps de faire cesser cet abus » ; et décide « qu’il serait interdit à tout instituteur et institutrice de se faire aider à moins qu’ils [les épouses ou les maris] soient possesseurs d’un brevet de capacité ». Jean François Victor Ret, instituteur à Méréville et qui le sera bientôt à Pussay, signale immédiatement qu’il est dans l’absolue nécessité de se faire aider, vu le grand nombre d’enfants auxquels il enseigne, et il produit le brevet de capacité de son épouse : Augustine Denise Lancelin, délivré en Eure-et-Loir le 27 octobre 1825, institutrice primaire du 2ème degré.

Conférences de l’Ecole Normale de Versailles

Ces instituteurs brevetés, sont régulièrement appelés à suivre les conférences de l’Ecole Normale de Versailles, généralement programmées à partir de la mi-juillet, pour se perfectionner. Des notes confidentielles sont ensuite adressées au préfet et au sous-préfet qui les répercute sur le Comité. Ainsi, en 1836, 45 instituteurs du département ont fréquenté les cours de l’Ecole Normale et les plus méritants ont reçu une prime de 25 francs. Les plus mal notés sont désignés à « la plus active surveillance » du Comité, lequel peut choisir les instituteurs à admettre à Versailles.

Le 1er février 1837, le vice-président du Comité expose que « dans presque tous les cantons du département de Seine-et-Oise, des conférences ont lieu entre les instituteurs, ce qui produit un immense avantage sous tous les rapports ». Il décide donc d’en instituer une fois par mois, de mars à novembre inclusivement, dans un local de la mairie de Méréville. Elles auront lieu tous les premiers jeudis de chaque mois à 13 h afin « que les instituteurs puissent faire la classe le matin avant de se rendre aux conférences ». Le Comité se réserve le droit d’y convier des instituteurs privés qu’il choisira et demande au préfet une petite somme pour acheter des livres qui pourront être prêtés aux instituteurs. La première conférence se tient en avril 1837.

En mars 1840, le Comité se préoccupe des maisons d’école :

- Méréville, 1800 habitants, n’a qu’une maison d’école pour les garçons « tout à fait insuffisante » et aucune pour les filles. Deux maisons d’école, une pour les garçons et une pour les filles, sont donc « impérieusement réclamées », car « il est facile de reconnaître que l’instruction y est en souffrance » ;

- Angerville, 1800 habitants également, est dépourvu de maison d’école pour les garçons, « cet état de chose n’est pas tolérable d’autant plus que cette commune ne profite pas du bon instituteur qu’elle possède » ;

- Saclas réunit encore dans le même lieu et sous la direction du même maître les enfants des deux sexes et ne possède qu’un local « tout à fait impropre » à l’instruction : peu aéré, mal éclairé et beaucoup trop petit pour recevoir seulement les garçons ;

- Pussay est aussi sans maison d’école « alors que sa population est élevée et réclame une maison d’école pour les garçons et une maison d’école pour les filles ; un tel état de chose devrait avoir lieu depuis longtemps » ;

- Chalou-Moulineux possède un bon maître mais cette commune est aussi « dans la fâcheuse position d’être dépourvue de maison d’école » ;

- Et enfin, Boissy-la-Rivière, La-Forêt-Sainte-Croix, Marolles et Blandy sont également sans maison d’école et pourtant elles en ont un « pressant besoin ».

Le Comité émet donc le vœu de voir l’autorité supérieure presser toutes ces communes, soit à faire construire, soit à acheter des maisons d’école qui leur sont d’une nécessité absolue, pour donner l’essor à l’enseignement et le gouvernement secourir ces mêmes communes par des moyens pécuniaires.

Lorsque le Comité expose que les communes n’ont pas de maison d’école, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de lieu propre à l’instruction, mais que ce lieu n’appartient pas à la commune. Concernant Pussay, nous avons vu que la commune louait à l’instituteur Baranton parti à Angerville, le local qu’il utilisait pour enseigner aux élèves. Avec le temps, ces locaux étaient devenus bien trop petits pour supporter tous les élèves, d’où la nécessité de construire des lieux plus appropriés. Nous avons là un des effets de la loi Guizot de 1833. Les communes vont construire des maisons d’école, avec du retard certes, mais elles vont le faire, à commencer par Saint-Cyr-la-Rivière, dont l’école est « toute nouvellement construite et réclame du mobilier » le 12 mai 1840. Le Comité appuie sa demande de mobilier pour un montant de 200 francs.

Une autre conséquence de cette loi et de son article 22, l’inspection en 1837, par le docteur Buisson, médecin à Angerville, des écoles du canton « spécialement en ce qui concerne la propreté et salubrité des maisons d’école, dortoirs, réfectoires, etc. », avec mission d’en faire un rapport au Comité.

Les classes d’adultes

Ernest Maisse signale l’ouverture des cours d’adultes en hiver à partir de 1866 pour les hommes et 1872 pour les femmes, mais ces classes sont ouvertes dès 1840 dans plusieurs communes du canton dont Pussay. Elles sont tenues très régulièrement jusqu’en 1850, date à laquelle s’arrête le registre, dans les communes de Méréville, Guillerval et Pussay, mais peu à peu d’autres instituteurs vont ouvrir des cours. Dès l’hiver 1841-1842, s’y ajoutent Chalou-Moulineux, Saclas et Saint-Cyr-la-Rivière. Dans l’hiver 1845-1846, ces classes sont au nombre de sept, mais leurs lieux ne sont pas précisés. Le 13 avril 1847, le registre note « Les instituteurs de Pussay et Chalou-Moulineux ne cessent d’apporter tout le zèle désirable dans la tenue de leurs classes d’adultes et qu’il est à la parfaite connaissance du Comité que ces deux maîtres font de leur mieux à la tenue des classes d’adultes ». En conséquence le Comité les propose pour des récompenses.

Les récompenses

Le 7 mars 1837, « Le Comité délibérant sur la question des récompenses, considérant que les sieurs Parturier instituteur de Chalou et Baranton instituteur d’Angerville qui se distinguent par-dessus leurs confrères, ont également droit à une récompense, tant par la bonne tenue de leurs écoles, que par le zèle et les soins assidus qu’ils apportent dans l’exercice de leur fonction ; est d’avis qu’il soit accordé, savoir : une médaille en bronze audit sieur Parturier, comme plus ancien en exercice, que le sieur Baranton et à ce dernier, une mention honorable ». Ces deux instituteurs sont plus souvent proposés que les autres pour les récompenses, mais la grande majorité des instituteurs et institutrices du canton sont régulièrement nommés.

Il s’agit en l’occurrence de récompenses honorifiques : médaille et mention honorable décernées par l’Académie de Paris « en faveur des instituteurs et institutrices qui, par leur conduite exemplaire, leur zèle, la bonne direction de leur écoles et les progrès de leurs élèves, ont acquis des titres aux médailles et aux mentions honorables que l’Université décerne aux plus dignes » ; mais cela n’exclut pas les primes en argent pouvant aller de 30 à 80 francs. En 1832 par exemple, une prime d’encouragement de 60 francs est versée au sieur Ret de Méréville, deux autres de 25 francs chacune à Mmes Amelot et Girardin institutrices à Méréville et une autre de 30 francs au sieur Parturier de Chalou. La dame Girardin sera également proposée pour une médaille en 1838.

En 1840, une médaille d’argent est demandée pour le sieur Baranton, toujours lui, avec cette citation : « s’est toujours distingué et a toujours attiré l’attention du Comité par son zèle et son exactitude à remplir ses fonctions ; homme probe et désintéressé ayant et possédant l’amour de son état ; travaillant sans relâche à inculquer dans l’esprit de ses élèves, non seulement une bonne instruction mais encore, les devoirs que, devenus hommes, ils auront à remplir dans la société, comme sujets fidèles, bons époux, bons pères et honnêtes citoyens » ; c’est là exposé tout l’état d’esprit de la société de cette première moitié du 19ème siècle.

En même temps, une médaille de bronze est demandée, ce qui est plus surprenant, mais non dénué d’intérêt, pour la directrice de la maison d’école de filles d’Angerville, la sœur Eugénie Guichard, de la congrégation de Saint-Paul-de-Chartres. Ainsi, à ce moment-là, aucune distinction n’est faite entre les laïcs et les congréganistes, entre le public et le privé et la citation qui accompagne la demande nous éclaire également sur les valeurs de l’époque concernant les filles : « La tenue de sa maison ne laisse rien à désirer ; les dortoirs, la lingerie, les cuisine, réfectoire et salles d’étude sont d’une propreté admirable ; le silence qui règne dans les classes, la dignité des maîtresses et la soumission des élèves ont quelque chose de touchant et d’édifiant, les cahiers d’écriture et de calculs sont tenus avec autant de soin que de propreté et prouvent d’une manière évidente, tant le zèle qu’on apporte et la surveillance continuelle qu’on exerce sur les élèves. Enfin, dans cet établissement (qui est précieux pour la commune qui le possède) on ne se contente pas de donner une bonne et saine instruction, mais on y joint encore une éducation en rapport avec la position future des élèves ; éducation qui exercera un jour, une heureuse influence parmi les mères de famille, aussi les parents auront bientôt à se louer d’avoir confié leurs enfants aux soins de la bonne sœur Eugénie ».

La rétribution

Suite à la loi Guizot, les communes doivent fournir aux instituteurs un local pour leur servir d’habitation et pour recevoir les élèves, plus un traitement fixe, qui ne peut être inférieur à 200 francs pour une école primaire élémentaire. A Pussay, par délibération du 1er septembre 1833, le Conseil vote à l’instituteur un traitement de 200 francs et fixe la rétribution scolaire à payer par les élèves répartis en 4 catégories, à : 0,60 ; 0,80 ; 1,00 et 1,25 franc.

En 1842, il n’existe plus que trois taux de rétribution, selon l’âge et le degré d’instruction des élèves, fixés à 0,60 ; 1,00 et 1,25 franc pour les communes d’Abbéville, Angerville, Chalou-Moulineux, Guillerval, Méréville, Pussay, Saclas et Saint-Cyr et à 0,75 ; 1,20 et 1,50 franc pour les communes de Blandy, Bois-Herpin, Boissy-la-Rivière, Congerville, Estouches, La-Forêt-Sainte-Croix, Marolles, Monnerville, Roinvilliers et Thionville.

A partir de 1846, les élèves sont répartis en deux catégories : ceux de 7 ans et au-dessous paient 1 franc, ceux au-dessus de 7 ans paient 1,50 franc. Ernest Maisse parle de 6 ans au lieu de 7 ans, ce qui est probablement plus exact, car le sous-préfet n’adresse les délibérations des Conseils municipaux au Comité que pour avis et décide en dernier ressort. Le Comité ajoute cependant qu’il faut laisser aux instituteurs « qui ont à craindre la concurrence des instituteurs privés, la faculté de pouvoir baisser leurs prix ».

Une augmentation sensible est donc intervenue et les parents pauvres pourraient ne plus envoyer leurs enfants à, l’école. Le Comité s’en émeut : « Le nombre fixé par les Conseils municipaux des élèves à admettre gratuitement dans les écoles est généralement trop restreint et ne paraît pas suffire au besoin de chaque commune, la quantité des indigents ne diminue pas, au contraire la croissance de la population en augmente nécessairement le chiffre, aussi est-il donc indispensable d’étendre le plus possible le nombre des élèves gratuits, la nécessité en est doublement sentie, surtout depuis que le taux de la rétribution mensuelle a été élevé ce qui oblige les parents qui n’ont pas le moyen de payer, de ne plus envoyer leurs jeunes enfants à l’école ».

En 1833, le Conseil municipal de Pussay fixe à 12 le nombre des élèves à admettre gratuitement. En 1841, il passe à 20. Pour l’année 1843-1844, il tombe à 15. Malgré les recommandations du Comité ce nombre diminue à 12 en 1846 et même à 10 en 1850.

Pour augmenter leur salaire, les instituteurs ont la possibilité de prendre des « élèves pensionnaires » et la plupart d’entre eux y recourt. Ils adressent leur demande au Comité qui statue en premier lieu sur leur capacité à les recevoir, puis visite leur habitation pour savoir si elle est apte à les accueillir et enfin, transmet la demande au sous-préfet.

Des rapports entre l’enseignement et la politique

Pour terminer cet aperçu de l’époque, le 14 novembre 1849 plus précisément, tous les instituteurs du canton sont convoqués à Méréville par le Comité. Après l’élection de Louis-Napoléon Bonaparte le 10 décembre 1848 à la présidence de la République, après la journée révolutionnaire du 13 juin 1849, les discussions sur le projet de loi sur l’enseignement et l’expédition de Rome pour soutenir le pape, le sous-préfet assiste à la séance du Comité avec le sous-inspecteur des écoles primaires de Seine-et-Oise et « fait comprendre à M. les instituteurs qu’ils ne devaient s’occuper que de leurs fonctions, ne jamais s’entretenir de politique ni prêter l’oreille à ces discours incendiaires propagés par les ennemis de l’ordre ; repousser tous les écrits périodiques ou autres qui tendent au renversement de la religion, de la famille et de la propriété, et qu’ils n’oublient jamais qu’ils sont chargés d’un dépôt précieux : qu’ils doivent s’occuper sans cesse à cultiver les jeunes cœurs qui leurs sont confiés, de telle sorte qu’en rendant le fils à son père, l’instituteur fier de ses succès, puisse dire à ce dernier, j’ai tout fait pour vous rendre un bon fils, qui sera un jour j’aime à le croire, ami de l’ordre et capable de faire un estimable citoyen ».

L’enseignement sous la seconde République, 1848-1852

La loi Falloux du 15 mars 1850 renforce le rôle des religieux dans l’enseignement scolaire. Elle « reconnaît deux espèces d’écoles primaires ou secondaires :

1. les écoles fondées ou entretenues par les communes, les départements ou l’État, et qui prennent le nom d’écoles publiques ;

2. les écoles fondées et entretenues par des particuliers ou des associations, et qui prennent le nom d’écoles libres ».

L’enseignement est donné gratuitement à tous les enfants dont les familles sont hors d’état de le payer.

A Pussay, la situation reste inchangée : l’école des filles est libre, tenue par les sœurs de la Sainte-Enfance. L’école des garçons est publique : « Après la démission de Mr Buffetrille, en août 1847, le Conseil, appelé à lui désigner un successeur, doit choisir entre 3 candidats : Mr Ret, instituteur à Méréville, Mr Hineaut, instituteur à Sainte-Mesme et Mr Lemaître, instituteur à Saint-Cyr-la-Rivière. Par 8 voix contre 3 à Mr Lemaître, Mr Ret est nommé et présenté à l’agrément du Comité supérieur qui confirma le choix ».

Jean François Victor Ret est le fils de Jean Baptiste Ret qui fut lui aussi instituteur à Pussay. Il est originaire de Rouvray-Saint-Denis. En 1832, à 25 ans, il est instituteur à Louville-la-Chenard ; en 1845, il est « instituteur communal » à Méréville et en 1847, il arrive à Pussay où il exerce jusqu’au 3 novembre 1856. Il est le premier instituteur appelé à remplir les fonctions de secrétaire de mairie, avec un traitement de 85 francs. Son traitement fixe d’instituteur, arrêté à 200 francs jusqu’en 1852, non compris le produit de la rétribution scolaire, passe, à partir de 1853, à 1000 francs y compris la rétribution scolaire.

Les salles d’asile se développent dès le début du 19ème siècle avec la multiplication des manufactures et du travail en usine. Elles accueillent et assistent les petits enfants de l’âge de deux ans à l’âge de six ou sept ans, trop jeunes encore pour fréquenter les écoles primaires, et que leurs parents, pauvres et occupés, ne savent comment garder chez eux.

En 1836, elles relèvent du ministère de l’Instruction publique et l’ordonnance du 22 décembre 1837 les réglemente :

« Art. 1. Les salles d’asile, ou écoles du premier âge, sont des établissements charitables où les enfants des deux sexes peuvent être admis jusqu’à l’âge de six ans accomplis pour recevoir les soins de surveillance maternelle et de première éducation que leur âge réclame. Il y aura dans les salles d’asile des exercices qui comprendront nécessairement les premiers principes de l’instruction religieuse et les notions élémentaires de la lecture, de l’écriture, du calcul verbal. On pourra y joindre des chants instructifs et moraux, des travaux d’aiguille et tous les ouvrages de main.

Art. 2. les salles d’asile sont ou publiques ou privées

Art. 4. Nulle salle d’asile ne sera considérée comme publique qu’autant qu’un logement et un traitement convenables auront été assurés à la personne chargée de tenir l’établissement, soit par des fondations, donations ou legs, soit par des délibérations du conseil général ou du conseil municipal dûment agréées ».

A partir de 1848, elles sont reconnues comme le premier niveau de l’enseignement primaire et leur mission d’enseignement tend à s’affirmer. Elles prendront le nom d’école maternelle en 1881 et les méthodes évolueront sous l’impulsion d’une inspectrice générale, Pauline Kergomard, et à la lumière des progrès de la psychologie de l’enfance.

Le problème se pose avec acuité à Pussay à partir de 1855. Le 14 juin, le maire répond au sous-préfet « Pour ce qui a rapport aux salles d’asyles que le gouvernement sollicite, la commune est trop obérée pour qu’elle puisse subvenir à voter de nouvelles sommes à cet effet, que d’un autre côté une salle d’asyle serait tout à fait inutile dans notre commune attendu que l’instituteur communal aidé par sa femme munie d’un brevet de 2e degré reçoit les enfants dès l’âge de 3 ans. Les trois sœurs de la Sainte Enfance qui font l’éducation des petites filles les reçoivent également dès l’âge de 3 ans.

La salle d’asyle que l’on établirait à Pussay si cela se pouvait, ne serait composé que de quelques élèves au-dessous de 6 ans.

Le Conseil municipal ne voit pas qu’il y ait urgence à en former une attendu que 1° elle ne serait pas assez nombreuse pour les dépenses à faire et ne pourrait l’être de longtemps 2° que les instituteurs et institutrices ne possèdent dans le plus fort de l’hiver que de 80 à 90 élèves (en été le nombre en est moins grand).

Si une salle d’asyle existait dans la commune de Pussay, les deux écoles communales seraient réduites à un nombre d’élèves trop faible pour subvenir aux besoins de chacun d’eux, ce qui ferait un très mauvais effet attendu que les élèves (à cause des fabriques) abandonnent les classes dès l’âge de 11 ans ».

Nous verrons dans les chapitres suivants que le problème se posera de manière récurrente jusqu’à la fin du siècle, date à laquelle il faudra y apporter une solution.

Construction de l’école des filles

L’école des filles avait été installée en 1844 dans un bâtiment loué à Louis Bertrand Gry, maire, moyennant 220 francs de loyer. Après travaux en 1845, le loyer était passé à 300 francs ; puis en 1850, à 650 francs, dont 550 francs à la charge de la commune et 100 francs à la charge de la Congrégation. Le 21 février 1853, le Conseil décide que l’école des filles continuera à être dirigée par une religieuse et que son traitement fixe sera de 200 francs. Il passera à 1300 francs en 1860.

Le bail devant expirer le 24 juin 1859, un Conseil municipal extraordinaire se préoccupe le 24 mai 1857 de construire une école de filles sur l’emplacement de l’ancien presbytère. Ce Conseil est assisté des plus forts contribuables conformément à la loi du 18 juillet 1837, Art. 42 : « Dans les communes dont les revenus sont inférieurs à cent mille francs, toutes les fois qu’il s’agira de contributions extraordinaires ou d’emprunts, les plus imposés aux rôles de la commune seront appelés à délibérer avec le conseil municipal, en nombre égal à celui des membres en exercice.

Ces plus imposés seront convoqués individuellement par le maire, au moins dix jours avant celui de la réunion. Lorsque les plus imposés appelés seront absents, ils seront remplacés en nombre égal par les plus imposés portés après eux sur le rôle ».

Les plans et devis sont adressés au sous-préfet le 3 juin 1857 ; la dépense s’élève à 8 785,30 francs et un emprunt est voté auprès de la caisse des dépôts et consignations. L’inspecteur primaire de l’arrondissement d’Etampes appuie le projet : « L’école actuelle est trop importante pour une école de filles et est une véritable charge pour la commune et pour les sœurs qui se trouvent obligées d’acquitter une partie du loyer ».

Le 19 juin, le sous-préfet invite le Conseil municipal à modifier ses plans et devis, afin de pouvoir édifier en même temps une salle d’asile. Le Conseil réaffirme que la dépense est trop élevée, que l’espace prévue pour l’école des filles est restreint, qu’en enlevant les petits garçons à l’instituteur la commune ne pourrait plus, faute d’un traitement suffisant, avoir un instituteur instruit et qu’enfin, les mères de famille ayant l’habitude de travailler chez elles et rarement dans les champs ou dans les ateliers, une salle d’asile n’a pas l’utilité qu’elle aurait dans une autre localité, et ce d’autant plus que dans l’école des filles, une salle d’étude existe déjà pour les plus jeunes filles.

Le sous-préfet réitère sa demande le 12 août 1857, en y ajoutant « salle d’exercices, préaux couvert et découvert, logement de directrice ». Le Conseil supplie le sous-préfet d’accepter les plans tels quels, car ils sont suffisants pour les besoins de la localité. Le dossier part à la préfecture le 12 janvier 1858.

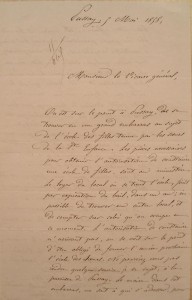

Ne recevant pas de nouvelles, le maire, inquiet, fait appel au curé, Victor Chenu, qui lui-même s’adresse au vicaire pour obtenir de l’aide. La lettre du curé est instructive sur les bonnes relations de l’époque et la sérénité qui règne alors, ce qui sera loin d’être le cas quelques années plus tard :

« On est sur le point à Pussay, de se trouver en un grand embarras au sujet de l’école des filles tenue par les sœurs de la Ste Enfance. Les pièces nécessaires pour obtenir l’autorisation de construire une école de filles, sont au ministère. Le loyer du local où se tient l’école, finit par expiration du bail, dans un an ; impossible de trouver un autre local, et de compter sur celui qu’on occupe en ce moment. L’autorisation de construire n’arrivant pas, on se voit sur le point d’être obligé de fermer l’année prochaine l’école des sœurs. Ne pourriez-vous pas rendre quelque service, à ce sujet, à la paroisse de Pussay. Le Maire dans cet embarras, ne sait à qui s’adresser, pour hâter cette affaire. Le Maire et les notables du pays, paraissent aujourd’hui animés d’excellentes dispositions, et si vous pouviez leur rendre quelque service en cette occasion, cela ne contribuerait pas peu à les rendre plus favorables ; et j’ai besoin qu’ils le soient, car l’église menace ruine de toutes parts. Arriérés [endettés] de beaucoup par leur école de garçons, ils ont contribué partie aux frais de construction du presbytère, ils ont voté les sommes nécessaires pour une maison d’école de filles, et ils n’oublient pas l’Eglise à laquelle il y a sans cesse des réparations à faire.

Je vous serais pour mon propre compte, fort reconnaissant si vous pouviez nous être utile en cette circonstance.

Je profite de cette occasion pour vous témoigner ma satisfaction. Je me trouve aussi bien que possible à Pussay, et tout pour le moment y va pour le mieux.

Daignez agréer, Monsieur le Vicaire général, l’assurance de ma profonde reconnaissance et de mon respect … ». En 1858, Victor Chenu a 31 ans et il restera à Pussay au moins jusqu’en 1872.

Le vicaire a-t-il pu faire activer les choses ? Toujours est-il que le 23 juillet 1858, le ministre de l’Instruction publique et des Cultes accorde un secours de 1 500 francs à la commune, complété par un don de 300 francs dû à la générosité de M. Darblay jeune destiné à l’érection de l’école des filles. Une des filles de Pierre Paul Dujoncquoy, Rosalie Marie, s’était mariée le 22 février 1808, avec Jacques François Félix Darblay, dont le père était marchand mégissier à Etampes. Il se pourrait que le donateur soit un de leurs enfants.

La réception définitive des travaux de l’école des filles a lieu le 28 août 1860. A cette date, la commune de Pussay possède donc :

- une école de garçons laïque située impasse des tilleuls ;

- une école de filles libre, congréganiste située à l’actuelle poste ;

et la situation va rester inchangée pendant 20 ans.

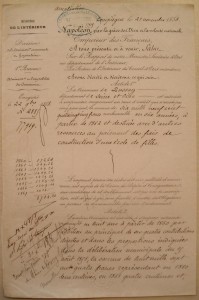

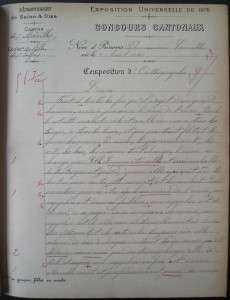

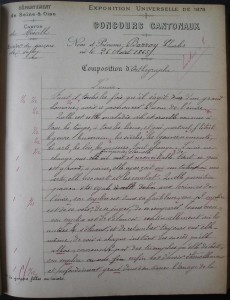

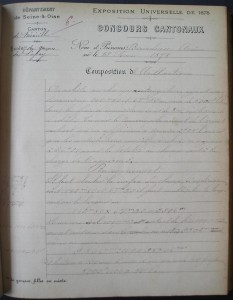

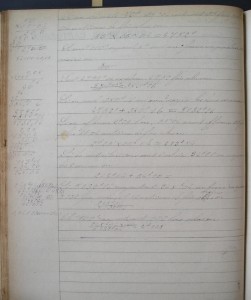

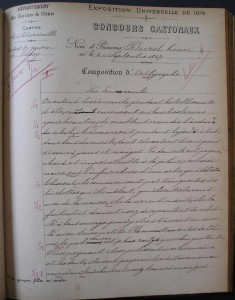

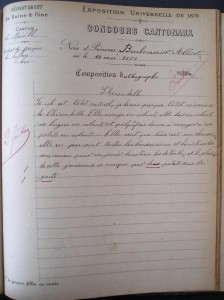

Pour l’exposition universelle de Paris de 1878, le ministère de l’Instruction publique souhaita recueillir, pour la partie consacrée à l’enseignement primaire, des devoirs d’écoliers et lança des concours cantonaux dans toutes les écoles publiques. C’est ainsi que nous avons un aperçu des sujets traités par les élèves et des notes qui leur sont attribuées, selon leur âge. (ADY – T/Sup 288)

Enfants nés en 1866 et qui ont donc 12 ans en 1878

Composition d’orthographe

Elle porte sur « L’envie ». « Faut-il, toutes les fois qu’il s’agit d’un grand homme, avoir à prononcer le nom de l’envie ? Quelle est cette maladie vile et cruelle connue à tous les temps, à tous les lieux, et qui partout flétrit le genre humain ? les siècles, les gouvernements, les arts, les lois, les mœurs, tout change ; l’envie ne change pas. Ennemie éternelle et irréconciliable de tout ce qui est grand, à peine elle aperçoit ou un talent ou une vertu, elle accourt et les combat. Quelle punition pourra être égale aux crimes de l’envie ? son supplice est dans sa faiblesse ; son supplice est de se voir, de se juger, de se comparer sans cesse ; son supplice est de s’élancer continuellement où les autres s’élèvent, et de retomber toujours sur elle-même, de voir à chaque instant des succès qu’elle abhorre, couronnés par des triomphes qu’elle déteste ; son supplice enfin est d’avoir éternellement et profondément gravée dans son âme l’image de la grandeur d’autrui qui pèse sur elle et qui l’accable ».

Treize enfants du canton de Méréville ont rédigé cette dictée et les copies comportent entre 3 fautes 11/12 et 6 fautes. L’écriture quant à elle, est notée de 2 à 8 ½. Les douzièmes sanctionnent la ponctuation, omise ou incorrecte. Quant au texte lui-même, il donne à réfléchir. Camille est née le 3 août 1866 de Félix Désiré Vincent, 26 ans, ouvrier en laine qui signe et de Marceline Théodorine Rongeau, 27 ans. Charles est né le 26 août 1865 de Désiré Ernest, 30 ans, ouvrier en laine qui signe et de Adèle Félicie Boué, 26 ans.

Composition d’arithmétique

L’énoncé est le suivant : On achète un champ rectangulaire ayant pour dimensions 140 m 80 et 67 m 50 au prix de 5000 f l’hectare ; les frais d’acquisition sont de 8 % sur le prix d’achat ; trouver le taux du placement de l’argent sachant qu’on affermera ce terrain 2 f 25 l’are et que les contributions annuelles évaluées en moyenne à 34 f 20 pour la totalité du champ sont à la charge de l’acquéreur.

Voici le raisonnement d’Arsène Bourdeau :

Il faut chercher la surface du champ, si ses dimensions sont 140 m 80 et 67 m 50 il faut multiplier la longueur par la largeur ou 140 m 80 x 67 m 50 = 9504 m carré

Si un are égal 100 m carré, autant de fois 100 m carré seront contenus dans 9504 m carré, on aura

9504 m carré : 100 = 95 a 04 cent

Si 1 hectare = 100 ares le prix d’un are sera 100 fois plus petit, 5000 f : 100 = 50 f l’are

Si un are coûte 50 f, 95 a 04 centiares coûteront 95 fois plus 04 centiares de fois plus ou

50 f x 95 a 04 = 4752 f

Si sur 100 f on perd 8 f, sur un franc on perdra 100 fois moins ou 8/100

Sur 4752 f on perdra 4752 fois plus ou 8/100 x 4752 f = 380 f 16

Si on perd 380 f 16 on aura à payer les deux sommes 4752 f + 380 f 16 = 5132 f 16

Si on afferme 2 f 25 l’are, 95 a 04 seront affermés 95 fois plus et 04 centiares de fois plus ou

2 f 25 x 95 a 04 = 213 f 84

Si les contributions sont évaluées 34 f 20 on payera les deux sommes ou

213 f 84 + 34 f 20 = 248 f 04

[C’est là où Arsène s’est trompé, car il fallait bien sûr enlever les contributions évaluées à 34 f 20 du loyer annuel du fermage, soit un gain de 179 f 64 et un taux de placement de 3,5 %]

Si 5132 f 16 rapportent 248 f 04, un franc rapportera 5132 fois moins et 16 centimes de fois moins ou 248 f 04/5132 f 16 et 100 f rapporteront 100 f plus 248 f 04 x 100 / 5132 f 16 = 4 f 833.

Arsène est né le 19 février 1866 de Alexandre Amédée, 25 ans, ouvrier en laine qui signe et de Zoé Victorine Bourgine, 24 ans. Quatorze autres enfants ont réfléchi au problème avec lui : un seul a obtenu la note de 9. Huit écoliers ont eu 6, comme lui, quatre ont eu 5 et un écolier a eu 4.

Composition de style : « Devoirs de l’écolier ». Là encore, comme pour la dictée, le sujet donne à réfléchir. Les notes sont comprises entre 7 et 5 ¼.

Composition d’histoire : « Gouvernement de Blanche de Castille ». Sur 11 copies, les notes s’échelonnent entre 8 et 4 ; et celle de géographie, les « Bornes des départements qui confinent le département de Seine-et-Oise. Nommez les principaux cours d’eau qui les traverse, les chefs-lieux d’arrondissement et les principaux lieux historiques qu’il renferme » ; les notes vont de 6 à 3.

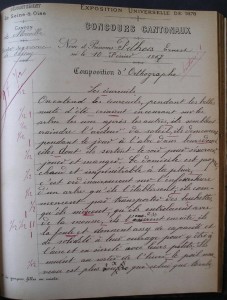

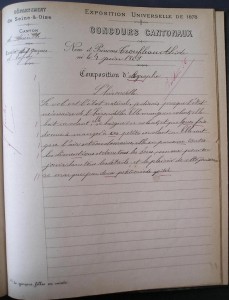

Enfants nés en 1867-1868 et qui ont donc 10-11 ans en 1878

Composition d’orthographe

« Les Ecureuils ». « On entend les écureuils, pendant les belles nuits d’été, crier en courant sur les arbres les uns après les autres. Ils semblent craindre l’ardeur du soleil. Ils demeurent pendant le jour à l’abri dans leur domicile, dont ils sortent le soir pour s’exercer, jouer et manger. Ce domicile est propre, chaud et impénétrable à la pluie ; c’est ordinairement sur l’enfourchure d’un arbre qu’ils l’établissent. Ils commencent par transporter des bûchettes qu’ils mêlent, qu’ils entrelacent avec de la mousse. Ils la serrent ensuite, ils la foulent et donnent assez de capacité et de solidité à leur ouvrage pour y être à l’aise et en sûreté avec leurs petits. Ils muent au sortir de l’hiver. Le poil nouveau est plus roux que celui qui tombe. Ils se peignent, ils se polissent avec les mains et les dents. Ils sont propres, ils n’ont aucune mauvaise odeur. Leur chair est assez bonne à manger. Le poil de la queue sert à faire des pinceaux mais leur peau ne fait pas une bonne fourrure ».

Sur 15 élèves, les copies comportent entre 2 fautes 2/12 et 9 fautes 11/12. L’écriture est notée de 0 à 6. Henri est né le 24 septembre 1867 de Gustave Gabriel Edmond, 30 ans, fabricant de bas et de Marie Alexandrine Stéphanie Ballot, 22 ans. Ernest est né le 10 février 1867 de Louis Adolphe, 27 ans, ouvrier en laine qui signe et de Eugénie Sophie Séjourné, 24 ans.

Composition d’arithmétique

Deux élèves concourent, dont aucun de Pussay. Les notes sont de 8 ¾ et 6.

Composition d’histoire

Six élèves, dont aucun de Pussay, réfléchissent sur le thème « Dire ce que vous savez de Charlemagne ». Les notes vont de 7 à 4.

Composition de géographie

Deux élèves, dont aucun de Pussay. Le sujet sur les « Bornes de Seine-et-Oise » ne semble pas les avoir inspiré ; ils ont obtenu 3 ½ et 2 ½ .

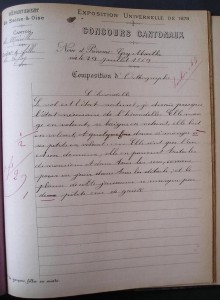

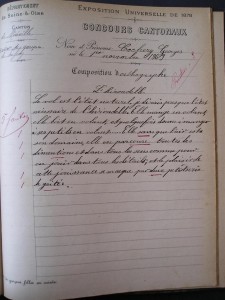

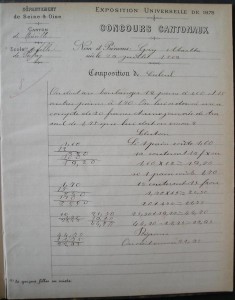

Enfants nés en 1869 et qui ont donc 9 ans

Composition d’orthographe

La dictée s’intitule « L’hirondelle ». « Le vol est l’état naturel, je dirais presque l’état nécessaire de l’hirondelle. Elle mange en volant, se baigne en volant, elle boit en volant, et quelquefois donne à manger à ses petits en volant … Elle sent que l’air est son domaine, elle en parcourt toutes les dimensions et dans tous les sens, comme pour en jouir dans tous les détails ; et le plaisir de cette jouissance se marque par de petits cris de gaieté ».

Huit élèves ont fait entre 1 faute ½ et 8 fautes. Quant à l’écriture, les notes vont de 8 à 3. Marthe est née le 29 juillet 1869 de Louis Bertrand, 25 ans, fabricant de bonneterie et de Jenny Henriette Mélanie Boyard, 27 ans. Albert est né le 18 mai 1869 de Frédéric Hippolyte Victor, 28 ans, ouvrier en laine et de Eugénie Philomène Babault, 24 ans. Tout comme son frère, Aristide, il deviendra musicien et monteront des bals avec leur père, dont l’histoire est racontée au chapitre « Arts et Loisirs », « La musique ». Georges est né le 1er novembre 1869 de Félix Rustique, 28 ans, maçon, qui signe et de Louise Félicie Belzacq, 23 ans ; il sera mécanicien à Orléans. Alcide est né le 4 juin 1869 de Jules Désiré, 23 ans, ouvrier en laine qui signe et de Marie Alexandrine Amanda, 22 ans ; il deviendra ouvrier bonnetier.

Composition de calcul

L’énoncé du problème est le suivant : On doit au boulanger 12 pains à 1,60 et 15 autres pains à 1,70. On lui a donné un acompte de 20 francs et une journée de travail de 1,75. Que lui doit-on encore ?

A cette époque, l’instituteur des garçons est Louis Victor Portier. Il est arrivé à Pussay le 27 mars 1863 et il repartira le 1er mai 1879. Il était auparavant instituteur à Boissy-la-Rivière. Il possède un brevet de capacité pour l’enseignement primaire délivré le 28 août 1848 à Versailles et un certificat de moralité du maire de Versailles. Les sœurs de la Sainte-Enfance enseignent toujours aux filles.

Les lois Jules Ferry et René Goblet