Toute reproduction, même partielle, est interdite sans l’autorisation des auteurs du site.

MALADES ET MALADIES

Claude François Boncerf est médecin à l’hôtel-Dieu d’Etampes quand il rédige la topographie de cet établissement en 1785, qu’il poursuit en 1788 par une topographie plus vaste sur les régions qu’il est appelé à parcourir pour y soigner les malades.

« … les villages de Pussay, Gommerville et Mérouville furent attaqués en 1755 et en 1756 d’une épidémie pourprée miliaire ; chaque village perdit environ 25 personnes de cette maladie. Généralement parlant les villages de Pussay, Gommerville, Intréville, Baudreville, Oysonville, Chatenay et tous les autres villages de cet arrondissement de la Beauce, où l’on fait un commerce considérable de bas de laine, ont plus fréquemment des malades que ceux où l’on cultive seulement les terres », maladies dont il attribue les raisons aux ateliers trop petits, aux eaux de savon qui stagnent dans les rues, aux fumées des vapeurs de teinture, « d’où il résulte que quelques uns sont attaqués de boufissure ou d’hydropisie ».

« Le village de Pussay, quoique situé dans une plaine est plus sujet aux inconvénients ci-dessus, parce qu’il s’y fait un plus grand commerce de bas de laine que dans toutes les autres ; C’est un des villages de la Beauce où j’ai été appelé le plus fréquemment pendant trente ans », ce qui nous situe vers la fin des années 1750, puisqu’il écrit cette topographie en 1788. (Cf texte intégral donné en annexe)

Un curé concerné par les maladies

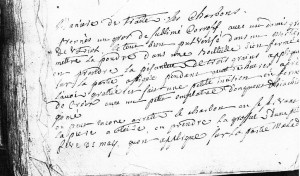

Or il se trouve que dans ces années-là, le curé de Pussay, Jean Chauvin, inscrit sur ses registres paroissiaux les décès bien sûr, mais mieux encore la cause des décès. Il succède à Lubin Juteau en décembre 1746 et semble très intéressé par les maladies de ses ouailles, à tel point qu’il note à la fin d’un registre, cela se trouve être après l’année 1764 mais peut-être par hasard, la « manière de traiter les charbons », « Prennès un gros de sublimé corrosif, avec un demis gros de vitriol, le tout bien pulvérisé dans un mortier, mettre la poudre dans une bouteille bien fermée et en prendre la pesanteur de trois grains appliqué sur la partie affligée pendant quatre heures après l’avoir grattée et fait une petite incison en forme de croix avec un petit emplatre d’onguent dhiachilon gomé. On peut encore arrêter le charbon en se servant de la pierre à cotaire, en prendre la grosseur d’une petite fève de may, qu’on applique sur la partie malade ». Charles Forteau précise dans son livre que « ces recettes sont extraites d’un journal intitulé : Annonces, affiches et avis divers du pays chartrain ; elles ont été livrées à la publicité par l’évêque de Chartres dans une circulaire à son clergé ». Cette maladie infectieuse et contagieuse, commune à l’homme et aux animaux, et se manifestant par des pustules malignes, d’aspect noirâtre, était assez courante à l’époque.

Toujours est-il que pendant une trentaine d’années, puisqu’il décède à 70 ans le 13 mai 1782, il nous révèle, en partie, de quoi mourraient les habitants. Auparavant, la cause des décès n’était pas mentionnée et si toutefois, il arrivait qu’il soit noté « décédé de maladie », cette dernière n’était pas nommée. Sauf exception, comme en ce 22 mai 1693 où Jeanne Cheville, âgée de 20 ans, fille de mendiants venus de Perpezac près d’Uzerche en Corrèze décède à Pussay d’hydropisie ; ou comme Pierre Molard qui n’a pu recevoir le Saint-Viatique le 11 juin 1730 à 58 ans, à cause d’un continuel crachement de sang.

Lubin Juteau, son prédécesseur, avait fait un timide essai de 1743 à 1746, probablement plus pour consigner que les malades avaient bien reçu les derniers sacrements avant de mourir. Il avait ainsi relevé sur ces années-là 9, 7, 5 et 9 malades. Ces derniers ne comprennent pas les femmes mortes en couches, dont nous parlerons plus loin. Malheureusement le curé n’est pas prolixe en détail. Il nous apprend seulement que deux de ces morts sont « subites » : celle de Jean Lagneau, manouvrier de 34 ans et celle de Louis Plançon à 50 ans.

Le règne des épidémies

En 1753, Jean Chauvin constate 6 malades sur les 21 décès qu’il enregistre cette année-là, 10 malades sur 20 décès en 1754, 11 sur 22 en 1755, mais seulement 2 sur 9 en 1756. La moyenne des décès à Pussay tout au long du 18ème siècle tourne autour de 16, les naissances étant en moyenne de 20 par année. Les années précédentes sont donc excessives et il y a plus de malades. François Boncerf nous en donne l’explication avec l’épidémie de fièvre pourprée miliaire qui a régné alors sur la région. Les fièvres pourprées sont des maladies accompagnées de rougeurs et les fièvres miliaires ont pour symptômes des sueurs abondantes avec ou non éruption de très petits boutons de la taille d’un grain de mil. Elles correspondent généralement à nos rougeole, rubéole ou scarlatine. Pussay en fut apparemment moins atteinte que ses voisines et en 1756, l’épidémie y était terminée. Les années 1743 à 1746 avaient probablement dû voir passer elles aussi une épidémie.

M de Meyserey, autre médecin attaché à l’hôtel-Dieu d’Etampes dans les années 1750 et qui fut également confronté à ces épidémies dans la région de Dourdan, évoque la peur qu’elles suscitent parmi la population « Ces morts répandirent la terreur dans tout le pays où l’on n’avoit point oublié que quelques années auparavant il mourut, en peu de tems, près de cinquante personnes d’une maladie de même nature, ou peu différente… ».

Après une mortalité excessive, la norme revient : 14 décès en 1757, dont 4 malades, parmi lesquels Marguerite Roger le 5 janvier à 58 ans « après une maladie de 11 semaines qu’elle a soufferte avec beaucoup de patience et une résignation entière à la volonté du seigneur » et Louise Planson le 21 décembre à 50 ans « après une longue maladie qu’elle a supportée avec résignation et édification ».

1758, 15 décès dont 3 malades. Louis Thomin, 53 ans, « a reçu pendant sa maladie qui n’a duré que trois jours, les sacremens de pénitence, d’eucharistie et extrême onction en de très bons sentiments de chrétien et entière soumission à la volonté du seigneur ». « Il est mort par une maladie de gorge nommée angine » précise Jean Chauvin. François Ménard a quant à lui supporté une longue maladie avant de décéder à 55 ans.

Par la même occasion, le curé porte aussi à notre connaissance, les bons chrétiens. L’année 1759 n’apporte que 12 décès dont 4 malades, parmi lesquels Nicolas Bertrand et Marie Catherine Thomin « après une longue maladie ». Luc Molard, receveur en partie de la seigneurie de Pussay et Hélène Tessier sont dits « malades » sans plus, le premier n’a que 28 ans, tandis que la seconde a tout de même 70 ans.

Aperçu des remèdes

Les années suivantes jusqu’à 1765 voient une mortalité modérée : 9, 15, 11, 15, 11 et 16 décès, dont respectivement 6, 5, 2, 5 et 5 malades. En 1765, Marguerite Vilette décède à 49 ans, le 17 juillet de « mort subite par une apoplexie », suivie par Jeanne Argant le 3 octobre, malade, veuve de Noël Vilette, lequel est le père de Marguerite d’un précédent mariage. Le curé précise « la maladie et la mort rode dans la famille avec l’apoplexie de Marguerite ». Il est bien évident que dans ce cas précis, la contagion n’est pas à mettre sur le compte de la seconde mort ou alors une autre maladie que l’apoplexie était en cause, mais il est certain aussi qu’à l’époque, les familles vivaient toutes sous le même toit. Il est à remarquer que bien souvent, dans le cas de maladie contagieuse, plusieurs membres de la même famille décèdent en même temps, que les conditions d’hygiène ne sont pas respectées et que les remèdes vont parfois à l’encontre de la guérison.

M de Meyserey, autre médecin attaché à l’hôtel-Dieu d’Etampes dans les années 1750, explique dans les relations qu’il envoie à l’Académie de médecine sur les épidémies qu’il a eu à traiter dans la région, que les malades avaient l’habitude « de s’accabler sous le nombre des couvertures, plus elles étoient pesantes, plus ils étoient contens ; souvent ils y ajoutoient, principalement sur les pieds, des habits, des jupons, & même des lits de plume ; ils se gardoient bien de tirer les bras du lit, & de changer de linges à mesure qu’ils étoient trempés par la sueur. Leurs chambres étoient exactement fermées, & souvent il y avoit du feu », les malades pensant ainsi, avec la chaleur, faire « sortir le venin » ou « en empêcher la rentrée », « leurs bouillons étoient faits de bœuf et de poule, & salés comme ou presque comme pour des gens en santé : ils en prenoient toutes les heures, et souvent plus fréquemment…Il est aisé de concevoir combien une pareille conduite doit être nuisible dans une fièvre inflammatoire, accompagnée d’une pourriture manifeste dans les premières voies… ».

Il fait donc aérer les chambres, éteindre le feu si besoin, enlever le surplus de couvertures, s’asseoir ou si possible se lever les malades, renouveler leur linge, boire du petit-lait additionné de tartre stibié et prendre seulement un léger bouillon. Mais cependant, les principaux remèdes à l’époque restent les purgations et la saignée, même si cette dernière commence à être remise en question par un médecin comme François Boncerf.

Les enfants les plus touchés

S’il ne faut compter que 5 malades en 1766, dont Jean Charles Jacques Bertrand « décédé en la maison paternelle d’une apoplexie », à 23 ans, le 9 avril, il faut par contre déplorer 24 décès ! C’est beaucoup plus que la moyenne et surtout ils concernent 15 enfants de moins de 6 mois, alors que cette année-là, il n’y a eu que 22 naissances. Au 18ème siècle un enfant sur trois mourrait avant son premier anniversaire. 1766 est une année noire pour Pussay et heureusement exceptionnelle.

Il est clair que dans ces conditions la relation à la mort ne peut pas être vécue comme aujourd’hui. Il arrive fréquemment que dans une famille, la naissance du petit dernier ou de la petite dernière entraîne avec elle la mort de ses frères et sœurs plus âgés et parfois aussi celle de sa mère. La mort est présente à chaque instant et chacun s’en accommode comme il peut. Elle fait partie de la vie. Elle en est même parfois la conséquence. Les naissances se succèdent pour que quelques-uns survivent et le conjoint n’a d’autre ressource que de se remarier pour que la famille survive.

Les trois années suivantes qui enregistrent 19, 18 et 12 décès apportent leur lot de mort subite ou de malades, respectivement 11, 7 et 5. Véronique Boudet, 39 ans, par exemple, décède de « fièvre inflammatoire et putride et après être tombée en léthargie et avoir fait paraître de grands sentiments de piété et de résignation à la volonté du seigneur ». Cependant un cas de scorbut apparaît chez Ambroise Bestault, 41 ans, un cas de petite vérole (variole) chez Estienne Boudon, 18 ans et cette fameuse maladie du charbon pou Marie Jeanne Badin, 27 ans et demi.

A nouveau une année mortelle avec 1770 : 30 décès dont 14 malades. C’est exceptionnel et probablement dû à des circonstances particulières dont nous essayerons de retrouver la trace. Là encore, les enfants de moins de 2 ans sont les plus touchés, en mars, ainsi que les personnes âgées. Sinon, Marie Anne Pinaux décède à 18 ans le 7 janvier « d’une hémorragie de sang en la maison de Pierre Brossard son oncle » et François Robert le 14 septembre de mort subite à 62 ans.

Et à nouveau après une année aussi terrible et une aussi forte mortalité, un retour à la normale pour les années suivantes. En 10 ans, de 1771 à 1781, les registres mentionnent 11, 15, 21, 15, 12, 14, 10, 11, 11, 15 et 10 décès, dont 9, 4, 14, 8, 7, 8, 2, 9, 6, 3, 3 malades. Un seul pic pour l’année 1773 où sévissent des longues maladies et des morts subites par apoplexie, cette dernière cause de mortalité revenant tout de même fréquemment. Notons une hydropisie en 1771, une esquinancie (inflammation de la gorge, angine) pour Pierre Buret qui en décède à 44 ans en 1775 et une paralysie en 1777. Louis Damon succombe quant à lui à une colique, à 31 ans, en 1776.

Trois frères Breton de 19 mois, 12 ans et 8 ans sont emportés par la maladie en avril et en août 1776, de même que trois sœurs Dujoncquoy, âgés de 2 ans 1/2, 4 jours et 5 ans, en 1781. Là encore, la naissance et le décès simultanés de la petite dernière a probablement provoqué la mort de ses deux petites sœurs. Cette situation se renouvelle fréquemment.

Jean Jacques Chauvin décède le 13 mai 1782 et avec lui s’arrête les informations. Une seule fois, le 10 nivôse an 10, nous apprendrons que Jean Louis Filleau, 16 ans, a eu « une attaque d’apoplexie au milieu de la campagne ».

Le choléra

L’année 1832 est connue pour être celle du choléra. Si l’on en croit le recueil des actes administratifs de Seine-et-Oise, il semblerait que la maladie ait débutée chez nous en avril et se soit terminée en octobre. Or, s’il y a bien eu 30 décès à Pussay en 1832, ils se concentrent surtout en décembre, 11 décès pour ce mois seul, et surtout en 1833, 40 décès, dont 20 pour le seul mois de janvier. Si l’on retire ces décès-là, nous retrouvons une moyenne, certes élevée, mais se rapprochant plus de la norme pour Pussay. Le choléra a-t-il bien sévi à ces époques en débordant un peu de part et d’autre et pourquoi ce décalage ? Nous n’avons pas de réponse pour le moment.

Parmi les personnes touchées en décembre 1832 se trouvent 1 enfant de moins de 2 ans, 3 enfants entre 2 et 10 ans, 1 adolescent, 4 adultes et 2 personnes âgées. Sur janvier 1833, il s’agit de 3 enfants de moins de 2 ans, de 8 enfants entre 2 et 10 ans, 3 adolescents, 3 adultes et 3 personnes âgées.

Comme souvent après un fléau, la nature reprend ses droits : en 1834, il y a 14 mariages à Pussay, déjà 29 naissances et 16 décès ; en 1835, il n’y a que 7 mariages, mais 37 naissances et seulement 14 décès. La moyenne pour la première moitié de ce siècle était de 26/27 naissances, 6 mariages, 18 décès. La moyenne de la deuxième moitié est beaucoup plus élevée puisque la population de Pussay s’accroît alors considérablement : 39/40 naissances, 10 mariages et 30 décès.

Malheureusement, l’année 1849 voit arriver une nouvelle épidémie de choléra et 47 décès à Pussay, répartis cette fois sur toute l’année. Les personnes les plus touchées sont les enfants de moins de 2 ans : 16 décès, les adultes : 13 décès surtout de fin août à fin novembre et les personnes âgées : 13 décès.

MORTALITÉ MATERNELLE

Le grand fléau de ces siècles-là après les épidémies, est la mortalité lors des accouchements : mortalité infantile certes, mais mortalité maternelle également. Elles se sont toutes deux effondrées depuis le 18ème siècle et la chute est encore plus importante pour la mortalité maternelle*.

La mort maternelle se définit comme le décès d’une femme survenu au cours de la grossesse ou dans le délai de 42 jours après sa terminaison. Le délai retenu par les auteurs du livre et que nous avons donc repris pour avoir un point de comparaison est de 60 jours. Au 18ème siècle, le taux de mortalité maternelle (rapport du nombre de décès des femmes sur le nombre de naissances) était de 11,5 pour 1000 naissances. En 1947, il était de 0,855 et en 1975 de 0,163. Pour être plus précis, les auteurs du livre donnent un taux, pour 1000 naissances de :

12,9 pour la période 1700-1749

11,1 pour la période 1750-1789

10,5 pour la période 1790-1829,

enquête faite sur 39 villages répartis dans toute la France rurale ancienne.

Si l’on prend sur Pussay le nombre de femmes décédées dans le délai de 60 jours après leur accouchement sur la même période 18ème et 19ème siècle, le résultat est sensiblement différent.

Période 1700-1749 : 20 décès pour 991 naissances, soit un taux de 20,18

Période 1750-1789 : 9 décès pour 809 naissances, soit un taux de 11,12

Période 1790-1829 : 4 décès pour 970 naissances, soit un taux de 4,12.

Si le taux est identique pour la période 1750-1789, il est nettement plus élevé pour la période précédente mais beaucoup moindre pour la période suivante. L’effondrement de la mortalité maternelle se fait sentir à Pussay dès la fin du 18ème siècle. Il remontera sur la période 1830-1900, période qui voit arriver l’afflux important d’une population jeune et donc un boom de naissance et l’industrialisation du village.

Période 1830-1849 : 4 décès pour 639 naissances, soit un taux de 6,26

Période 1850-1900 : 15 décès pour 2023 naissances, soit un taux de 7,41.

La baisse de la mortalité maternelle est très nette sur les chiffres des deux siècles.

18ème siècle : 29 décès pour 2054 naissances, soit un taux de 14,12

19ème siècle : 23 décès pour 3378 naissances, soit un taux de 6,81.

L’âge de la mère au moment du décès se rajeunit légèrement, mais le phénomène provient essentiellement du fait que l’âge du mariage se trouve avancé, surtout dans la deuxième moitié du 19ème siècle avec l’apport d’une main d’œuvre aussi bien féminine que masculine beaucoup plus jeune qui travaille dans les usines. Sinon les mères décèdent surtout dans les tranches d’âge qui vont de 25 à 39 ans.

En ce qui concerne l’intervalle entre la naissance de l’enfant et le décès de la mère, il est à constater que la mère meurt moins le jour même de la naissance ou dans les trois jours qui suivent au 19ème siècle, qu’au 18ème. Les décès ont diminué de moitié sur ces intervalles de temps. Les accouchements sont devenus un peu plus sûrs.

Des bienfaits du chirurgien Buttet ?

Les leçons du chirurgien Buttet auraient-elles portées leur fruit ? Nous connaissons surtout François Buttet par l’éloge qui fut prononcé par la Société royale de médecine lors de son décès, le 25 avril 1782*. Il est né en avril 1725 à Arrou près de Châteaudun où son père exerçait les fonctions de notaire et décéda alors qu’il était très jeune. Ce fut son frère, curé en Beauce, qui assura son éducation, le destinant à une carrière ecclésiastique, qui vira finalement vers la médecine. Ses ressources s’épuisant, il dût se résoudre à exercer à la campagne « sa fortune ne lui permettant pas de prétendre à l’agrégation des communautés établies dans les villes voisines. Combien une semblable coutume est injuste & bizarre ! La santé du laboureur n’est-elle donc pas assez importante pour mériter les soins d’un chirurgien habile ? » s’interroge Vicq d’Azyr, secrétaire perpétuel de la Société et auteur de l’éloge.

Il se présente donc à la communauté des chirurgiens d’Etampes qui, malgré ses mérites, ne lui accorde le droit de pratiquer qu’à Angerville, où il exerce pendant trois ans les fonctions de chirurgien de campagne et fait « beaucoup de bien pour un très petit salaire … Ce qui l’affligeoit le plus, c’étoit l’ignorance & la témérité des chirurgiens répandus dans les campagnes, avec lesquels il avoit à soutenir une concurrence humiliante. Il prit le parti de les instruire : il leur proposa des conférences qu’ils acceptèrent ; le mot de leçons les auroit épouvantés. Reconnu pour leur maître, il en imposa bientôt à tous par l’ascendant de ses lumières, & devint, dans son village, le chirurgien le plus célèbre & le plus consulté de la province ». Il sera par la suite appelé à Etampes comme chirurgien en chef de l’hôtel-Dieu, établira une correspondance et communiquera ses observations à l’Académie royale de chirurgie.

Il est réputé pour ses accouchements et n’hésite pas à se remettre en question. De décembre 1762 à avril 1763 par exemple, il se forme car dit-il dans ses notes « Ayant commis une faute dans la pratique d’un accouchement difficile, j’ai passé ces trois mois à Paris, pour y consulter les maîtres de l’art, & profiter de leurs leçons ». Il correspond avec M. Levret, conseiller honoraire du Comité perpétuel de l’Académie Royale de Chirurgie de Paris, accoucheur de Madame la Dauphine, qui le cite dans ses réflexions sur l’utilité du forceps courbe en 1770. François Buttet se permettra, en toute humilité, de lui proposer un projet de correction, qui lui vaudra l’hostilité de M Levret. Il meurt victime de son zèle, ayant voyagé la nuit pour un malade, le froid le saisit, la fièvre survient et il succombe en mars 1782.

Faut-il voir dans les « conférences » qu’il donna, l’origine de la diminution de la mortalité maternelle ? Peut-être. (sur l’opposition entre médecins et chirurgiens, voir en fin de chapitre)

Destin des enfants

Le destin des enfants dont la mère est décédée des suites de l’accouchement, est scellé d’avance au 18ème siècle : 4 d’entre eux décèdent le jour même de leur naissance, 13 décèdent dans l’année qui suit, 3 décèdent avant leur 14 ans, 4 seulement survivent, sachant que pour 5 d’entre eux, les registres ne donnent aucun renseignement.

La première survivante, Louise Catherine, est la fille de Louise Quinton et Jean Baptiste Séjourné, marchand de bas. Elle est la quatrième enfant du couple et sa mère décède le 6 novembre 1738, le jour même de sa naissance. Malgré cela, elle se mariera le 11 janvier 1768 avec Jean Pierre Delanoue.

Jean Charles Jacques, fils de Jeanne Baillard et Jacques Bertrand, marchand, aura moins de chance ; il décèdera à 23 ans d’une apoplexie. Il était né le 12 novembre 1742. Sa mère était décédée 8 jours après sa naissance, à 27 ans.

Marie Anne Emérentienne décède à 16 ans et demi. Sa mère Anne Langlois l’avait mise au monde le 23 janvier 1767 et était décédée 7 jours plus tard à 30 ans. C’était son premier enfant. Héleine Sophie vivra quant à elle plus longtemps : 52 ans avant de mourir célibataire le 22 décembre 1830. Sa mère, Marie Sulpice Goulet était décédée à 37 ans, 4 jours après l’avoir mise au monde.

Au 19ème siècle, leur destin est déjà un peu plus assuré : 5 d’entre eux décèdent le jour même, 8 décèdent avant un an, 4 survivent. Il reste le destin inconnu de 5 enfants qui pourraient avoir vécu, car le relevé des registres que nous avons fait s’arrête en 1900, or l’un est né en 1875 et les 4 autres à partir de 1886. Rien n’indique qu’ils sont décédés et le délai de 14 ans d’ici 1900 est trop court pour que les registres donnent de leur nouvelle.

Trois histoires

Trois histoires pour illustrer ces mortalités maternelle et infantile. La première est celle de Marie Lemaire. Elle se marie à Antoine Peltier, charretier originaire de Gouillons, le 12 juillet 1706. Leur premier enfant, Antoine, décède deux semaines après sa naissance. Marie, Thérèse et Marin le suivent en 1708, 1711 et 1714. Arrive François en 1718 qui décède trois mois plus tard, puis Charles en 1720 et Jacques en 1723. Pour le moment, tout va bien : sept enfants sont nés et deux seulement sont décédés. Marie attend son huitième enfant. Il naît le 6 décembre 1725, est ondoyé par la sage femme, Marie Capy, et meurt le lendemain. Marie a 42 ans et décède quatre jours plus tard. Charles était décédé pendant qu’elle attendait ce huitième enfant et Marin va décéder en mai 1726. Il reste Marie, Thérèse et Jacques qui vont tous trois se marier.

Nous arrivons en 1803 pour le mariage de Marie Magdeleine Drot, 23 ans, avec Pierre Mornas, 21 ans, berger originaire de Louville-la-Chenard, mais aussi maçon ou batteur en grange selon les saisons. Pierre Théophile naît le 28 juillet 1803, le mariage avait eu lieu le 25 janvier. Marie Magdeleine Rosalie et Pierre Bertrand, jumeaux le suivent en 1804. Pierre Augustin arrive en 1806, suivi par les jumeaux François Chrisostôme et Mérence Adélaïde en 1808. Pierre Jérôme Edouard Napoléon apparaît en 1810, Louise Esther en 1813, Victoire Sophie en 1816, Victoire Elisabeth en 1818. C’est la dixième et la première qui décède le lendemain de sa naissance ! Autant dire une performance.

Marie Magdeleine a 39 ans, elle aurait dû pouvoir s’arrêter là. Hélas ! En 1819, des jumeaux s’annoncent : Elisabeth et Prosper naissent le 9 mai. Elisabeth décède le 13 « le décès a lieu en faisant le trajet d’ici à Etampes dans la voiture, le corps a été déposé à l’hospice où il a été inhumé ». Prosper semble vivre. Mais entre temps, le 11, Marie Magdeleine était morte et son mari Pierre va la suivre le 25 juin. Alors que croyez-vous qu’il se passât pour les neuf autres enfants, dix avec Prosper ? Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, les six premiers, dont le doublé des jumeaux, se portent bien, et c’est d’autant plus à signaler que les naissances doubles posaient réellement problème. Les registres signalent leur mariage ou leur décès à un âge avancé. Pour les trois suivants, quatre avec Prosper, ils sont muets, leur nom n’y apparaît plus, mais ils ont pu simplement partir de Pussay, la famille paternelle étant à Louville-la-Chenard.

Cette histoire confirme l’exception à la règle, laquelle énonce qu’un enfant sur trois meurt avant son premier anniversaire au 18ème siècle et que cette mortalité double dans le cas des enfants qui perdent leur mère, ce qui s’avère exact sur Pussay. Il est parfois bon de se souvenir et de se rappeler de temps à autre la vie de nos ancêtres et de prendre le temps de mesurer les progrès accomplis tant dans le domaine de la médecine et de l’hygiène que dans tous les autres domaines de la vie.

Pourtant à la fin du 19ème siècle, malgré de sensibles progrès, Marthe Marie Dargère, épouse de Henri Jean Baptiste Perchereau, 22 ans et instituteur à Pussay, décède à 22 ans le 7 juillet 1898 après avoir accouché d’un fils mort-né le 23 juin. C’était son premier enfant. Plusieurs cas de ce type se produisent à la même époque. Il y avait donc encore du chemin à parcourir qui le sera tout au long du 20ème siècle et l’on peut dire que, autour de 1980, la mort des enfants et des mères est devenu un phénomène accidentel dans les pays développés.

MORTALITE INFANTILE

Au 18ème siècle, près d’un nouveau-né sur trois meurt en France avant d’avoir atteint son premier anniversaire, victime le plus souvent d’une maladie infectieuse. La situation change à la fin du 18ème siècle : la mortalité infantile baisse rapidement et vers 1850, la mort ne frappe plus qu’un nouveau-né sur six, en raison principalement des progrès réalisés dans l’art d’accoucher, des soins donnés au nouveau-né et de la vaccination.*

Cette nette diminution est également sensible à Pussay. La mortalité infantile, calculée selon le rapport du nombre de décès d’enfants âgés de moins d’un an sur le nombre de naissances d’enfants vivants, est de :

24,52 % pour la période 1700-1749,

22,90 % pour la période 1750-1799,

17,31 % pour la période 1800-1849,

20,06 % pour la période 1850-1899.

Dans la première moitié du 18ème siècle, un enfant sur 4 meurt à Pussay, ce qui est un peu moins que la moyenne générale. Dans la première moitié du 19ème siècle, il n’y a plus pratiquement qu’un enfant sur six qui décède. Cette diminution est à mettre en parallèle avec celle de la mortalité maternelle, ce qui tendrait à prouver que les accouchements et les soins donnés aux nouveau-nés se sont améliorés. Elle est peut-être aussi le résultat des leçons de François Buttet. Louis Serveau, chirurgien juré à Angerville procède à des accouchements à Pussay dès 1772, et à partir de 1791, il est présenté dans les registres comme chirurgien accoucheur, nous en reparlerons au chapitre suivant.

La deuxième moitié du 19ème siècle voit par contre une augmentation du taux de mortalité infantile, probablement due à l’industrialisation qui se développe de façon importante à ce moment-là à Pussay. Il est à constater d’ailleurs que cette augmentation se manifeste surtout de 1850 à 1874 : 22,26 %, pour retomber à 18,29 % de 1875 à 1899. La suite au début du 20ème siècle serait bien intéressante à analyser, mais un délai de 100 ans doit être respecté pour effectuer le relevé des registres, donc à suivre.

L’étude des 20 premières années du 20ème siècle permettrait aussi de mieux prendre en compte les naissances d’enfants naturels. Au 18ème siècle, les registres de Pussay ne mentionnent que trois cas d’enfants naturels avant la Révolution. Deux d’entre eux sont morts très vite, la mère n’ayant visiblement pas les moyens de prolonger leur vie. Le troisième a vécu mais il appartenait à une catégorie sociale plus élevée. Au 19ème siècle, il en va tout autrement : 117 enfants naissent illégitimement et beaucoup d’entre eux survivent, la solidarité familiale jouant un grand rôle. (Etude à venir en annexe)

Aujourd’hui heureusement, dans les pays développés, la mortalité infantile n’est plus que 3,6 pour 1000 naissances (chiffre INED de 2005) et les épidémies font moins de ravage.

SAGES-FEMMES ET MÉDECINS

Il faut attendre la fin du 19ème siècle pour voir s’implanter un médecin à Pussay, hormis le bref passage du maître chirurgien André Delpech de 1769 à 1775. Avant et après, les médecins viennent d’Etampes, comme François Boncerf ou d’Angerville comme Louis Serveau. Nous en reparlerons.

Par contre, la présence de sages-femmes est attestée par les registres paroissiaux depuis 1662. Jeanne Lignard, sage-femme à Pussay, baptise une fille non prénommée le 8 mars, laquelle meurt tout de suite après. Elle accouche elle-même d’une petite Jeanne le 6 août 1663 et le 8 septembre, naît Marie Capy, de Jacques son père et Philippe Roger sa mère, Marie qui va remplacer Jeanne à Pussay. Lorsque naît Elisabeth Inger, le 10 août 1704, elle est « baptisée dans la maison de son père à cause du péril de mort par Marie Capy sage femme à Pussay ». Dès lors nous la retrouverons chaque fois que la vie d’un nouveau-né sera en danger, puisqu’il entre dans ses fonctions de le baptiser par ondoiement avant qu’il ne décède et que le curé prendra soin d’inscrire le fait sur ses registres.

Entre temps, le 13 juillet 1674, un garçon mort-né est ondoyé par la « sagesse femme de St Germain de Dourdan, étant procréé du légitime mariage de Monsieur de Pussay et de Madame sa femme » et inhumé dans le chœur de l’église. N’y avait-il plus de sage femme à Pussay ou les seigneurs du lieu ne lui faisaient-ils pas confiance ? Car il est clair que les sages-femmes de l’époque n’étaient pas instruites en l’art d’accoucher ni de soigner les nouveaux-nés autrement que par leur propre expérience. Elles ne possédaient aucune notion de médecine même élémentaire ni d’hygiène, ce qui entraînait un taux de mortalité important chez les accouchées.

Sage-femme de belle-mère en belle-fille

Marie Capy épouse Estienne Badin, manouvrier, dont elle a sept enfants : Marguerin en 1683, André en 1687, Estienne en 1689 qui décède le 25 janvier 1691 au moment où un autre garçon va naître le 28 qui sera donc prénommé Estienne à nouveau, puis vient Marie en 1694 qui décède un an plus tard, Clément Claude en 1697 qui décède en 1700 et enfin Charles en 1701, que des garçons.

Marie n’a jamais su signer, ni à fortiori écrire, mais elle accouche de très nombreuses fois jusqu’à sa mort, le 3 juillet 1731, à 70 ans. De 1704, où le curé mentionne son nom et sa fonction pour la première fois, à 1731, où elle est encore présente à la naissance, le 27 janvier, de Bertrand Nicolas Trafoyau qui décède le jour même, elle ondoie 19 enfants, notés sur les registres, dont 11 meurent sur un total de 572 naissances.

Son mari décède le 11 août 1707 « en la cour de l’église après avoir reçu les sacrements ». Elle ne se remariera pas, contrairement à l’usage. Le 27 septembre 1707, elle assiste Marie Tessier, 30 ans, dans l’accouchement de son fils Charles et elle ondoie ce dernier « à cause du danger de mort ainsi qu’il nous a été certifié par Renée Tessier sœur de la mère laquelle seule a assisté à l’ondoiement à cause de la mort qui paraissait présente ». La mère décède effectivement le 1er octobre et son fils la suit le 21 octobre.

L’un de ses fils, Estienne, meurt le 15 décembre 1719, « il n’a pu se confesser à cause d’une maladie épileptique qui lui ôtait la connaissance nécessaire ». Mais un autre fils, Charles, manouvrier comme son père, épouse Marie Aubert, probablement originaire de Grandville-Gaudreville et Marie va prendre la suite de sa belle-mère en 1731. Lorsque Thérèse Bourdeau naît le 30 novembre 1731, elle est baptisée immédiatement après sa naissance par Marie Aubert sage-femme, et le curé note à la suite de l’acte « le 4ème jour de décembre en la présence de nous Gabriel Darblay prêtre curé de cette paroisse, Marie Aubert femme de Charles Badin a porté serment et promis de s’acquitter fidèlement de la charge de sage femme et a déclaré ne savoir signer ».

Marie Aubert décède à 70 ans, le 5 octobre 1771. Pendant toutes ces années, elle et Catherine Martin qui officie également en tant que sage-femme à la même époque, ondoient 46 enfants dont 25 mourront immédiatement sur un total de 790 naissances.

Le serment des sages-femmes

La mortalité des nouveaux-nés étant importante à l’époque et les croyances religieuses vivaces, il fallait pouvoir sauver l’âme de ceux qui étaient en danger immédiatement après leur naissance. La sage-femme présente à l’accouchement pouvait donc, en cas de nécessité, ondoyer l’enfant : lui verser l’eau baptismale, sans procéder au rituel complet du baptême. Ce dernier était ensuite conféré par le curé si l’enfant vivait et dit « sous condition » s’il existait un doute quant à la validité de l’ondoiement.

Il est fréquent de rencontrer cette mention dans les registres et fréquent également de voir le prêtre s’assurer que « rien n’a été omis » quant à l’ondoiement : le 16 février 1751, Marguerite Plançon est ondoyée à la maison par Catherine Martin qui « nous a assuré n’avoir rien omis ». Et le 1er février 1755, lors de la naissance des jumeaux François et Anne Françoise Duparcq, cette dernière est baptisée à la maison par Marie Aubert. Le curé écrit sur le registre « Nous avons suppléé les cérémonies de baptême à la fille ayant été ondoyée à la maison pour danger de mort par Marie Aubert sage femme du lieu laquelle nous a certifié avoir baptisé l’enfant en présence du père et de Marie Goust et n’avoir rien omis ce que les deux témoins ont aussi attesté ».

A Pussay, les registres ne nous livrent pas le texte du serment, pas plus qu’ils ne nous disent si la sage-femme était élue par les autres femmes de la paroisse, comme cela pouvait se pratiquer ailleurs. Nous savons seulement qu’elle « a porté serment et promis de s’acquitter fidèlement de la charge de sage femme ». Quelle était cette charge ? Ménager la vie de la mère et de l’enfant dans la limite de ses moyens, certes, savoir garder le secret des familles, avoir une vie et des mœurs exemplaires, connaître la religion et la mettre en application, savoir baptiser. Quelle était la part des choses à une époque où le salut de son âme était presque plus important que son salut physique ? L’importance de ne rien omettre, à laquelle s’attache le prêtre nous donne peut-être une indication.

L’arrivée des médecins

André Delpech est maître chirurgien, parfois chirurgien juré, quand il s’installe à Pussay, venant de la paroisse de la Madeleine à Paris et originaire de Larrazet près de Montauban. Il y épouse le 31 juillet 1769 Marie Anne Billarand, la sœur de Jean Jacques, instituteur à Pussay. Pendant les six années de leur séjour à Pussay, cinq enfants vont naître : Marie-Anne le 30 mars 1770 qui décède le 5 juin 1771, alors qu’un petit frère, André Alexandre est né le 7 juillet ; Marie Julie le 21 octobre 1772 qui décède le 23 février 1774, alors qu’une petite sœur va naître le 2 avril et Adélaïde le 4 mai 1775 qui décède le 13 août. En l’occurrence, ce n’était pas tant les accouchements qui posaient problème parfois, que leurs répercussions sur le reste de la famille. A chacune de ces cinq naissances, ni la mère, ni l’enfant ne se sont trouvés en danger et l’on ne peut nier qu’André Delpech ait été bien placé pour accoucher sa femme s’il l’a fait. Les enfants sont morts juste avant ou juste après la naissance de leur frère ou sœur et ce n’est pas la première fois que ce phénomène se produit.

Au même moment, le 14 juin 1772, Maître Louis Serveau chirurgien juré à Angerville-la-Gâte ondoie les jumeaux Fleuriau, Louis et Marie-Françoise, et certifie « n’avoir rien omis dans le baptême de l’enfant et ce en présence du père et des témoins ». Le chirurgien Serveau vient ainsi plusieurs fois accoucher à Pussay. Le fait-il en parallèle avec André Delpech ? Seul Louis Serveau est cité dans les registres, mais parce qu’il ondoie. S’est-il plié au rituel et a-t-il prêté serment devant le curé alors que André Delpech aurait refusé ? Le curé doute-t-il de ses convictions, lorsque le 3 janvier 1783, Marie Anne Pichard est baptisée sous condition, « car baptisée à la maison par le sieur Serveau chirurgien à Angerville à cause du péril de mort » ? Autant de questions sans réponse.

Par contre, nous assistons là à une très nette évolution. Les femmes n’hésitent pas à recourir à un homme pour les accoucher d’une part ; ces derniers qui se présentent chirurgien-accoucheur semblent bien avoir fait des progrès au niveau de l’accouchement proprement dit puisque, à partir de là, les taux de mortalité maternelle et infantile diminuent de façon significative et le curé prend acte de leur rôle en mentionnant leur titre d’accoucheur sur ses registres.

Le nom de Louis Serveau apparaît jusqu’à ce jour du 24 messidor an 2 (12 juillet 1794) où les registres, d’état civil cette fois, constatent la naissance de Marie Bertrand, « la mère a accouché en sa maison d’une fille dont la vie est dans un péril éminent » ; témoin de cette naissance : Louis Serveau ; profession : accoucheur à Angerville. La fillette décède 30 minutes plus tard, mais la mère est sauve. Les chirurgiens, même accoucheur, ne possédaient pas encore l’art d’accoucher sans risque.

Sur cette période d’ailleurs, de 1771 à 1792, tout au long de laquelle une sage-femme est également attachée à la paroisse en la personne de Marie Anne Buret, veuve Bestault, le nombre d’ondoiement est de 17, le nombre de décès de 10, pour 388 naissances. Mention est faite une fois du nom de « Rouleau chirurgien accoucheur à Gommerville en présence de Marie Anne Buret sage femme de cette paroisse ».

Cependant, force est de constater que c’est au moment où ils apparaissent que le taux de mortalité maternelle diminue. Alors, ont-ils profité des « conférences » de François Buttet ? Ont-ils eux-mêmes suivis des cours ? La question reste posée, d’autant que leur disparition coïncide avec une recrudescence du taux de mortalité dans la première moitié du 19ème siècle.

Les répercussions de l’industrialisation

De 1822 à 1836, date de son décès à 54 ans, Pussay va effectivement retrouvé une « matrone » : Marguerite Maugia, née en Italie, près de Gênes. Elle est mentionnée douze fois comme témoin et « matrone » ou sage-femme selon les actes et par deux fois l’enfant ne vit qu’un quart d’heure. Cela ne veut pas dire qu’elle n’ait pas opéré un bien plus grand nombre de fois, sans être citée comme témoin, ni qu’elle n’ait pas été experte. La formation des sages-femmes avait évolué.

A partir de 1836 Marie Rosalie Chaussier, 32 ans, épouse de François Simon Coulon, pépiniériste à Pussay, exerce le métier et nous la retrouvons, là encore en tant que témoin, voire même déclarante dans les actes de naissance, lorsque le père est inconnu, ce qui commence à se produire assez fréquemment, ou lorsqu’une domestique habitant les villages voisins accouche chez elle. A cette date effectivement, les fabricants de bas emploient une domesticité importante et les fabriques qu’ils dirigent font appel à des ouvriers de plus en plus nombreux et jeunes.

Elle est également présente lorsque Louise Alexandrine Bourgeois, 24 ans, épouse de Pierre François Rousseau, 45 ans, marchand de moutons habitant Châtenay, accouche de Marie Alexandrine le 30 septembre 1854 chez Désiré Amable Rebuffé, ouvrier en laine à Pussay. Elle décède à 68 ans, le 13 octobre 1872.

Lorsqu’elle accouche de Maurice Albert Désiré, le 29 août 1877, Ernestine Victorine Gallas, épouse de Casimir Désiré Leroux ouvrier en laine de 26 ans, est sage-femme à Pussay. Elle a 23 ans, ce qui est très jeune et tend cette fois à faire penser qu’elle a reçu une formation adéquate. Elle n’est citée qu’une fois comme témoin, lors de la naissance de Marie Charlotte, de Félicien, charretier de 49 ans et Albérie, journalière de 33 ans, car « le domicile du père est actuellement inconnu ». Mais nos relevés s’arrêtent en 1900.

C’est en 1866 qu’apparaît pour la première fois dans les registres un médecin résidant à Pussay, depuis l’époque d’André Delpech. Jules Auguste Désiré Waelkens, 34 ans, né à Uxem dans le Nord, est cité comme témoin et ami des parents, lors de la naissance de Henriette Bathilde Chassaing. Son père Léonard Alexandre est étudiant en médecine, ce qui rapproche, et sa mère, Marie Mathilde Douce, est employée des postes. Deux ans plus tard, Léonard sera répétiteur au collège Sainte-Barbe à Paris, Marie Mathilde sera receveuse des postes de Pussay et Jules Waelkens, médecin, sera encore cité comme ami quand les jumelles Mézélie et Tullia naîtront.

Il se marie le 4 octobre 1875 avec Ernestine Angéla Lefebvre, 32 ans, fabricante de bonneterie, veuve de Paul Auguste Buret décédé le 15 octobre 1874. Ernestine décède le 30 mars 1876 et Jules décède, veuf, le 6 juin 1891 à Pussay. Alexandre Joseph Marie Delattre, docteur en médecine, lui succédera et Pussay aura un pharmacien avant le 20ème siècle avec Louis Auguste Tondu.

* Les chiffres généraux donnés dans ce texte sont extraits du site de l’INED, Institut National d’Etudes Démographiques, et du livre d’Hector Gutierrez et Jacques Houdaille, « La mortalité maternelle en France au 18ème siècle ».

* sur François Buttet, Académie de médecine, histoire de la Société royale de médecine, année 1785, site de la Bibliothèque Inter Universitaire de Médecine et d’Odontologie.

Sur François Boncerf, Académie de médecine, côte 175, dossier 1, n° 2

Sur de Meyserey, Académie de médecine, Recueil périodique d’observations de médecine, de chirurgie et de pharmacie – 1754

Bref rappel sur l’opposition entre les médecins et les chirurgiens

La rivalité entre les médecins et les chirurgiens datait de loin. La médecine étant primitivement exercée par des chanoines et par des clercs, et l’Eglise leur interdisant de verser le sang, ils avaient dû abandonner la pratique des opérations à des gens étrangers à leur profession. Jusqu’en 1634, la chirurgie n’avait pas d’enseignement spécial à la Faculté de médecine. Cette dernière réputait maladies chirurgicales toutes celles qui, pour être traitées, exigeaient une opération manuelle : blessures, ulcères, fractures, luxations, tumeurs contre nature, en un mot toutes les maladies réclamant bandages, ventouses et instruments. C’est ainsi que seuls les chirurgiens accouchaient.

Dans le courant du 18ème siècle, une profonde réflexion s’engage sur la façon de soigner les malades. L’Académie de chirurgie, créée en 1731, souligne elle-même l’ignorance des chirurgiens et leurs préjugés, surtout dans les campagnes, et l’importance de l’observation, de l’expérimentation et de la formation.

A la suite des épidémies meurtrières de 1775 et 1776, la Société royale de médecine est créée, Malesherbes et Turgot, ministres de Louis XVI, faisant observer que la propagation des maladies épidémiques avait pour cause l’isolement des médecins, leur ignorance des documents et des matériaux qui étaient éparpillés en maints endroits.

En 1794, la Convention se charge de mettre tout le monde d’accord en supprimant toutes les corporations et toutes les sociétés savantes pour faire naître l’Ecole de santé, mettant à contribution le travail effectué en 1790 par la Société royale de médecine sur un « nouveau plan pour la constitution de la médecine en France ». Les élèves devront désormais « observer la nature des maladies au lit des malades et en suivre le traitement dans les hospices voisins des Ecoles ». Pour suivre cette évolution, les hospices s’adaptent et l’internat est créé en 1802.

(Historique tiré des livres du docteur Auguste Corlieu « L’ancienne faculté de médecine » 1877 et « Centenaire de la Faculté de médecine de Paris 1794-1894 » 1896. Auguste Corlieu était le bibliothécaire adjoint de la Faculté.)

je trouve admirable ce travail de recherches; Cela a dû prendre beaucoup de votre temps. C’est très instructif, et confirme ce que j’ai pu lire lors de mes recherches généaloqiques. D’ailleurs, dans ma propre branche, il y a eu plusieurs femmes décédées plusieurs semaines après leur accouchement. Ce qui explique forcément les remariages. Mais voyez-vous ce qui m’interpelle, c’est que ces décès de nouveaux-nés ou de mères, même jeunes, restent rares dans les Vosges ou en Alsace. Savez-vous s’il existe, comme vous l’avez fait, un travail de recherche dans l’Est de la France.

Bonjour,

Merci pour votre commentaire. Le travail sur les médecins nous a effectivement pris pas mal de temps, mais comme vous le dites, c’est passionnant. Je ne m’étais pas jusqu’à présent poser la question de savoir s’il y avait des disparités selon les provinces françaises et votre réflexion est intéressante. Nos sources proviennent du site de l’INED et plus particulièrement du livre d’Hector Gutierrez et Jacques Houdaille, « La mortalité maternelle en France au 18ème siècle ». Je ne sais plus s’ils donnent des chiffres distincts selon les régions, mais cela doit pouvoir se trouver. Peut-être trouverez-vous une réponse sur le site de l’INED ou d’autres livres traitant de cette question particulièrement. Encore merci

Cordialement

Anne-Marie et Jean-Luc Firon

Bonjour

Mon grand-père, Marcel Dorfman, était médecin installé à Pussay et ma mère y a passé son enfance, avant d’aller au lycée à Etampes. Je recherche des informations sur le village à cette époque et sur les événements de la dernière guerre. Ma mère se souvient que des allemands ont résidé chez eux mais les dates qu’elle me propose sont floues. Pourriez-vous m’orienter ?

Je vous remercie par avance. J’espère que le site fonctionne toujours car je le trouve bien fait et plein de ressources.

Bonjour,

Merci pour votre commentaire. Je vous rassure, le site fonctionne toujours, mais il faut bien reconnaître que nous l’avons un peu délaissé ces temps derniers.

Votre maman a raison. les Allemands ont occupé Pussay dès la signature de l’armistice en juin 1940, puis épisodiquement. Et il y a probablement eu des Allemands chez le docteur Dorfman car il occupait à l’époque une grande maison et toutes les grandes maisons avaient été réquisitionnées. Mme Dorfman était également à l’époque la présidente de la Croix-Rouge pour la section de Pussay. Quant au docteur Dorfman, il exerce encore en mai 1941 et il a dû ensuite être mobilisé. Laissez-moi le temps de retrouver des informations complètes et je vous recontacte directement dès la semaine prochaine.

Michelle Dorfman, votre maman si je comprends bien, est en photo dans les photos d’école, vers 1942-1943, peut-être pourriez-vous nous donner la date exacte.

Cordialement, Anne-Marie et Jean-Luc Firon

Bonjour

Je découvre votre site après avoir lu vos livres et suis très touchée de lire ce commentaire de la petite fille du Docteur Dorfman….En effet, il fait figure de héros dans ma famille car il m’a mise au monde il y a bientôt 66 ans et le bébé prématurée et mal en point que j’étais a survécu grâce à ses soins constants au domicile de mes jeunes parents…. j’ai eu l’occasion de le revoir 15 ans plus tard et il a pleuré en me voyant….Engagement d’une vocation, bienveillance, un médecin de campagne….

Pourrai je savoir ce qu’il a fait après Pussay?

Votre travail est formidable

Merci à vous

Bien cordialement

Bonjour,

et merci pour votre commentaire. Je reprends contact avec vous par mail directement

Cordialement, Anne-Marie et Jean-Luc Firon